尾州編Vol.3

紋紙という英知 有限会社サン・オリオン

応接室の壁を埋め尽くす壁紙とカーテンの見本帳。ページをめくればエレガントな花柄やベーシックな唐草文様、モダンな幾何学文様などたくさんのパターンが現れる。

「弊社がお手伝いさせて頂いた柄も複数掲載されていますよ」。

デザイナーを務める三輪双葉さんは、自社で考案したデザイン画を並べながら目を輝かせた。「時代のニ-ズに合わせたデザインを考える事は容易ではありません。この仕事が好きだからこそ、続けて来られたのです」。透明なフィルムに手描きされた花は生き生きとして、躍動感にあふれていた。創業55年を迎える有限会社サン・オリオンには意匠提案から紋紙データ設計、パンチカードの作成まで紋紙にまつわる全工程のエキスパートが在籍している。

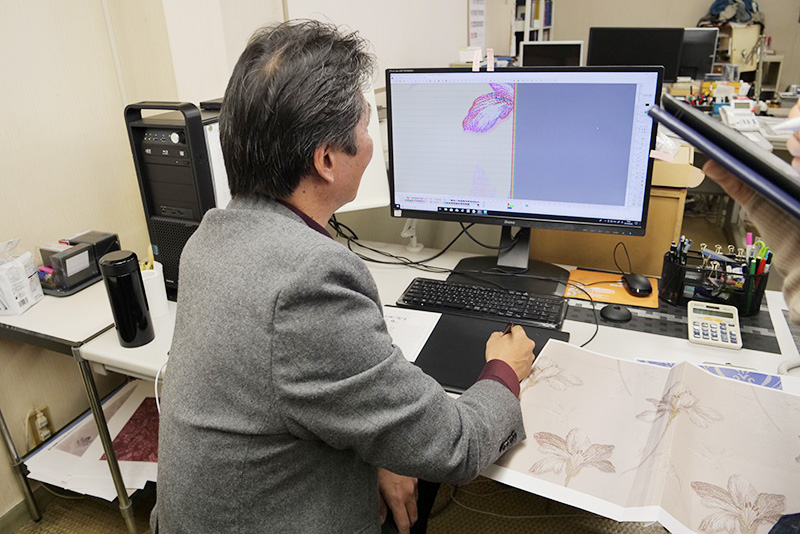

双葉さんが描いた図案はスキャナーでパソコンに取り込まれ、テキスタイルデザインソフトで織物用のデータに変換される。その操作を小関英雄さんがデモンストレーションして見せてくれた。モニターの中で、図案は細かいピクセルとなって表示されている。そのピクセルの一つ一つが経糸と緯糸が交差する点であり、そこに織物組織を入力していくのだ。「絵柄から組織がパッと浮かぶんです。この質感にはどの組織がいいのか、同じ色糸を使っても組織使いで色合いが変わる。この技術を若い人に伝えたいけれど、それが中々難しい」。この道36年の大ベテラン、頭の中の引き出しには、織物の組織が無限に詰まっているのだ。目の前に広げられた複数の織物は、背景も絵柄も全く違う色に見えた。実際には数色の同じ色糸を使っているという。限られた条件の中から最適な設計を提案する、彼もまたデザイナーだ。

サン・オリオンは何千種類というオリジナル図案をストックする、日本でも有数の紋紙屋として産地を支えてきた。日本国内の展示会はもとより、海外で開催されるインテリア見本市にも出向き、トレンドの色と柄を集めて新しい図案を創る。その提案や企画立案により商売としての幅も広げてきた。近年はメーカーも機屋も開発経費削減などの理由で、自社デザインができなくなりつつある。経糸の本数、密度、糸の素材、全てを知り尽くさねば織物の設計はできないが、人材不足の上十分な学びと研修の時間をかけることができないためだ。加えて、カーテン業界そのものが厳しい局面を迎えている。「昔は大手メーカーに柄を採用されたら、機屋は2年後の見本帳の更新時期まで同じ製品の生産を続けられたのです。でも最近はブラインドやロールスクリーンという選択肢も増え、あらかじめカーテンが備え付けられた賃貸物件なども多くなっています。加えて、海外の製品を多く扱う量販店の台頭により価格競争などで苦戦を強いられている状況ですね」。

インテリア系の卸し問屋はこの10年で廃業が相次いだという。その余波は、尾州産地のカ-テン業界全体にも押し寄せた。しかし、サン・オリオンは国内外の産地から仕事を受注できるよう仕事の幅を広げる努力を続けている。尾州の産元商社が新しい素材を求めて他産地と連携する中で、北陸、桐生、山梨、丹後、海外からも紋紙制作の依頼が入るようになった。産地ごとに異なる素材と織機の特徴を網羅して意匠に落とし込む。1年に制作する紋紙は700~800柄にもなるという。一つの産地、一つの機屋、一つの織機だけでも膨大な知識と経験を必要とする紋紙制作において複数の産地をカバーするなんて、聞いただけで頭がパンクしそうだ。サン・オリオンはその技術を生かして、ペットの写真からクッションやカバンを作る事業も立ち上げた。従来の「BtoB」から最終製品を手がける「BtoC」へ、試行錯誤を重ねながら大きな挑戦が始めている。

ひらく織チームのテンションが最高潮に達したのは、歴代のパンチマシンが並ぶ工場。現代では紋紙データはUSBやSDカード形式が増えているが、紙に穴を開けた昔からのパンチカードも現役で活躍している。ジャカードの針数に合わせた様々な幅の機械が並ぶ様は博物館のよう。丹後で標準的に使われているクラフト色のパンチカードは国内製造が続けられているが、西脇や尾州で目にした青い色の「エンドレスペーパ-」を製造する国産メーカーが廃業してしまった。「10年分のエンドレスペ-パ-を確保しました。やはり国産がいい。ヨーロッパのエンドレスペ-パ-は、蛇腹の端の部分が静電気でくっついてしまい扱いがむつかしい。その点日本製の紙には随所に工夫があり、それをヨーロッパ製にも加工できないか考えているところです」。

デザインから始まる紋紙制作は最後にゼロとイチのデータに落としこまれて織音に変わる。織機のための楽譜を、描き出す仕事だ。

希望を紡ぐ工場 木玉毛織株式会社

毛織物産地にありながら「ガラ紡」という紡績機を使った事業を展開している木玉毛織。いつから、なぜ、どうやって。質問を胸に大きな煙突のある工場へ向かった。

「社名は毛織とあるけれど、現在はガラ紡に専念しています」。木玉毛織株式会社四代目 木全元隆さんは私たちの疑問を知っていたかのように自社の歩みを話してくれた。愛知県西部に広がる尾張地方は毛織物、東部に位置する三河地方は綿織物を主に生産する産地だ。尾張、つまり尾州産地にある木玉毛織も以前は毛織物の機屋としてウール地を製造していた。やがて量産木玉毛織株式会社化へと舵を切るが価格競争に巻き込まれ経営は厳しくなった。毛織物の操業を止め、ニット製造に切り替えた時期もある。生き残るために様々な可能性を求めていた20年以上前、「苦しい本業の助けになるかもしれない」と「ガラ紡」と呼ばれる紡績機を廃業した工場から譲り受け工場に設置。日清ニットが所有する設備を借り受けるかたちで製品開発へと進み出した。

ガラ紡は、明治6年に臥雲辰到(がうん ときむね)が発明した日本独自の紡績方法。ブリキで出来た筒に綿を詰め、上方向に引き上げながら手紡ぎの原理で糸に撚りをかける。ブリキの筒が回転するときにガラガラと音が鳴ることから、その名がついた。ゆっくりとした紡績方法は繊維長の短い和綿に最適で「和紡」とも呼ばれる。戦前は軍手、靴下、前掛けなどの製品に使われていた。当時は屑綿(くずわた) を集めた再生繊維の位置付けで、製品自体の単価も低い。まもなく洋式の近代的な紡績機に取って代わられ、現在では日常的に生産しているのは木玉毛織だけとなり昔ながらの糸を紡いでいる。

「最初はウールを紡いでみたけれど、そんなに面白いものができない。それで、やっぱり綿で試してみようということになったんです」。木玉毛織が着目したのはオーガニックコットン。「ガラ紡は大量生産向きではないから、どうせならいいものを作ろう」と考え、JOCA(日本オーガニックコットン)正会員である大正紡績の「落ちわた」を原料の一部に選んだ。高速紡績によって、どうしても振り落とされてしまう繊維長の短いわたは、ガラ紡が得意とする昔ながらの和綿と似ていた。現代の繊維業界のキーワード、オーガニック(有機栽培)・サスティナブル(持続可能な生産)・エシカル(倫理的な製品)を満たすもの。さらに、欧米アパレル分野で注目が高まるリデュース (廃棄物の発生を最小限に抑える) 繊維でもある。

紡いだ糸を製品化するため一度は手放したションヘル織機も数台、工場に戻ってきた。手織の作家や愛好者に糸を販売するならと手織機も導入し、講師を招いて手織教室も主催。ガラ紡の紡ぎ出す可能性を、一つずつかたちにしている。「もともと機屋だったし、周りにも機屋がいるから織物にはできるんです。でも、それだけではダメだという思いがあって。自分で値段をつけて販売できる最終商品じゃないと」。リビングブランド「nicori」には和綿の「和」がもつ「にこやか」な意味を込めて、タオルや寝具、リラックスウェアや赤ちゃん用品へと展開させている。ゆっくりふんわり紡がれた綿は、軽くて柔らかくて暖かい。一度その肌触りを知れば虜になってしまう。

広い敷地といくつも分室が連なる木玉毛織の工場。大きな煙突は約60年前ボイラーで暖房していた頃のものだ。ガラ紡・ションヘル織機の部屋、縫製工場・ニット製造会社・個人事業主への場所貸出…さらに新しい空間活用を目指して、計画を進めている。「ものづくりの可能性を集めたビレッジ、村のような場所になれるんじゃないかと思っているんです」。ガラ紡の響く工場が、希望を紡ぐ場所になることを願っている。

産地に降り立った希望 terihaeru

「ションヘルを残す。それが、私のやりたいことです」。小島日和さんは開口一番に言い切った。尾州に拠点を構えるテキスタイルブランド「terihaeru」を主宰しオリジナル製品の企画・制作から販売まで行い、百貨店催事やイベントでも実績を重ねている。全国の企業に勤めるテキスタイルデザイナーが参加する展示会「NINOW(ニ・ナウ)」の運営代表を勤める、弱冠26歳のデザイナー。彼女の発する強いコンセプトが、いくつものうねりを生み出している。

名古屋芸術大学テキスタイルデザインコースに学んでいた3回生の時、一宮地場産業ファッションデザインセンター主催の「翔工房」に参加し、尾州の匠から指導を受ける機会を得る。日和さんの師となったのは有限会社カナーレの足立聖さん。70歳になる匠は「日本のトレンドを作っている」と言われるほど織物に精通した存在だ。その織物の素晴らしさに度肝を抜かれた日和さんは、機屋が置かれた状況を知って憤慨した。「なぜこんなに素晴らしい織物が作れなくなるのか意味がわからない」。海外との競争、高齢化、下請けというシステム…。でも、ここにはションヘル織機がある。企画・デザイン・ブランディングのできる存在が加われば新しい機屋として次世代に産地を継承できるはずだと構想を練った。本当は企業に就職して修行すべきだったのかもしれない。けれど、師匠の「2年サポートしてやるから、やってみろ」という言葉と世代交代のタイムリミットを感じて自身のブランドでの活動を決意した。

明確な目標を持ち、多数のプロジェクトを同時進行させる日和さん。現在は生産体制づくりが急務だと言う。やりたいこと、やれることがリストアップされ続ける日々の中で、手が足りないのだ。「生産を預けられるパートナーがいてこそ、次世代のデザイナー育成やションヘル織機の技術指導ができますから」。産地に就職する若手が少しずつ増えてきても、下積みの時間が長く企画の仕事に携わることは難しい。そして、産地から離れてしまうという人が少なくない。そこにも、日和さんは切り込む。「卒業したてのフレッシュな感覚がベスト。その感性を育てながら会社としても良いものを作るということをやりたい。デザイナー兼ションヘルを動かせる職人を育成して、それぞれが得意な生地を持ち、企画ありきでチームを組むのです」。自分はポップなデザインしかできないから、メンズライクやシックなもの、いろいろ作れる人を増やしたい。芸大のテキスタイルコースを卒業した人の道をサポートしていく会社にしたい。皆がうつむきがちな世界の中で、日和さんには光る道が見えているのだろうか。その意思と行動力は、機織りの神様に授けられた特殊能力とさえ思わせられる。

彼女の生み出す生地は、ポップでかわいい。シーズンごとに「魔法」「CAKE! CAKE!CAKE!」などのテーマを掲げ、それぞれのテキスタイルには「花嫁の夢」「赤の女王」「レモンケーキ」「フルーツ抹茶」と物語を想像するような名前がついている。ブルーシートなどの資材も、管に巻けるものなら何でも織り込んで世界を作りあげていた。

「布の流れが汚すぎるんです」。帰路への時間が迫るころ、日和さんが呟いた。安すぎる工賃に無理な納期、職人への尊敬を欠いてしまった作り手から消費者へに至る「流通」への怒りが燃えていた。「先進国だからできる生産体制を作っていかないといけない」。圧倒的な正しさ。その道を進む強さ。かつて一人の少女が国を救ったジャンヌダルクのように、日和さんは機織りの世界を救うかもしれない。私たちは道を違えてはいけない。彼女や、その周りを支える人たちと共に、新しい機屋を作ろう。

産地を支え、新しい道を探り、切り開く。尾州2日目に出会った人たちの一歩と一手、新しい挑戦にはどれだけエネルギーのいることか。その一端に触れて、その熱を丹後へ持ち帰る。

記事 原田美帆 / 写真 高岡徹、黒田光力

高岡徹

生産性を追求することで、今までに培った強みを気づかずに失ってしまう。日本最大の織物産地で、自社の可能性を把握すること、そして市場を見極めることの大切さを知りました。

羽賀信彦

糸から織物、整理、染色、縫製までの全工程がこの地域にあり、分業体制が整っている。また、いろんな技術を持つ企業が産地内にあり、それぞれの企業が独自の商品やブランドを構築し、差別化している。そんな姿がとても印象的だった。