愛知・三河地域編Vol.2

三河・知多編Vol.1では家業を継承する機屋と染工場を訪れた。Vol.2では産地に生まれた新しいスタイルの事業を、ひらく。

産地で育てるローカルブランド

渦-uzu- / Natural Life Design

三河湾のほとりにある工房兼ショップに、木綿に草木染めを施した衣料や小物が並んでいる。庭には藍染ワークショップに参加する女性たちの姿。ここは三河・知多周辺で織られた風合い豊かな織物を、ハンドメイドで商品に仕上げる「ローカルストーリーを伝える衣料品店」。青木淳さん、愛さんご夫妻の育てる「渦」という名の発信基地だ。

植物性染料や藍の揺らぐ色合い、着心地の良さそうなシルエットの服。ふんわりとした雰囲気が漂う店内で、淳さんから聞いたコンセプトや事業設計はエッジが効いていた。そのギャップに一瞬驚いたが、すぐに納得した。

サウンドデザイナーとしてテレビ番組などの制作に関わっていた淳さんと公立中学校で理科教員をしていた愛さん。第一子を授かった産休の間に、古着をリメイクした小物制作をスタート。友人から好評を得てスイッチが入り、草木染めに出会い、イベントやマルシェで手売りに没頭した。少し前に会社を退職した淳さんに続き、愛さんも教師を退職して開業に至る。店舗は淳さんの祖母の家をDIYしてオープン。

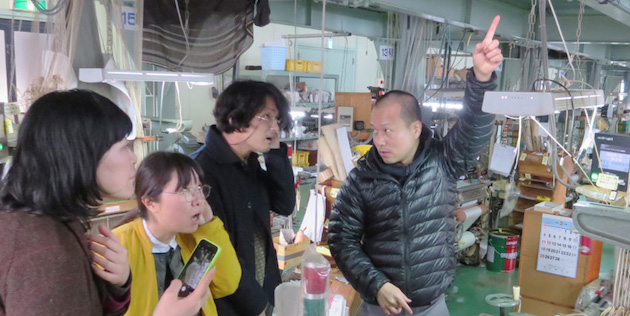

周辺の機屋の生地を求めるようになったのは、店の運営で必要な生地が増えたから。染色工房「渦-uzu-」が位置する愛知県西尾市は綿花の種を持ったインド人が流れ着いたという伝説が残る土地、かつては機音が響きわたる綿の一大産地だった。機音のする場所を突撃訪問し「生地を買わせてください」。怪訝な顔をされなかっただろうかという想像は、淳さんの説明で吹き飛んでいた。「商社のような大きなロットは発注できませんが、かえって小ロット化していた生産の流れに乗ることができました。当時は地域のストーリーを全面に出したブランド展開も珍しく、産地の状況と相性がよかったんです」。聡明な青年の話に機屋もすとんと腹に落ちただろう。

すぐ近くの機屋から生地を仕入れることで、直接作り手から特性を聞くことができる。厚みのある刺し子織や地下足袋の丈夫な生地は鞄に。「ゆったりと織られているのでミシンの針の通りが違うんですよ」。買い手に土地の歴史も伝えて、より地域に根ざしたスタイルへと変化を続けている。西尾にはアートの島をうたう佐久島への観光客、特産品の鰻や隠れ家のようなカフェを求めて訪れる人が増えているそうだ。染めワークショップはアクティビティとして人気を博し、夏には300名の参加があるほど。「ローコスト・ローリターンからコンセプトをしっかり育てています。ネット販売はリピーターが増えますし、自分たちの活動を長くフォローしてくれている方の購入が増えてきました」。

「いつかは自分たちで機織りから手がけて、一貫した生産体制を育てたいなと思っているんです」。別れ際の発言に、ひらく織はこの日一番驚いた。懇意にしている機屋さんから「織機をあげるし、教えてあげるから織ってみたら」と言ってもらったことで「やりたがりのスイッチ」が入ったという。「昔からの織機を残して動かすことは、デザインの価値に繋がっていますから」。機を動かすのは大変ですよと喉まで出かかった言葉は、目を輝かせた淳さんを前に消えていった。

変容する機場 水山織布

「うちはたいしたものは織ってないよ」。そう言う職人の言葉ほど当てにならないものはない。水山織布 水山貴嗣さんの機場も、やはりそうだった。服地はカジュアルブランドから海外のハイブランドまで、トップアスリートに選ばれる柔道着、特殊繊維アラミドは作業用エプロンに、日用品のコーヒードリッパー、消防団の防火半纏…用途も規格もバラバラの製品が一つの機場で生産されている。「特色がないのが、この産地の特色かもしれません。たいていの織物に対応できる機場があります。探せば何でも織れますよ」。この旅で幾度となく聞いたフレーズ。

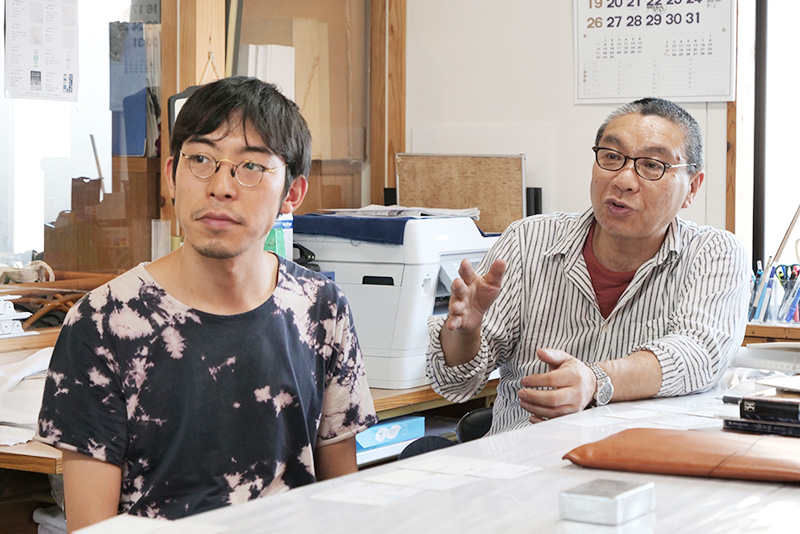

三代目となる貴嗣さんは、自社のことを「白生地製品をメインに仕事を請け負う変わり機屋」と表現する。先染め織物産地として発展した三河で先代までは先染め服地を手がけていたが、染糸の手配と問屋からの納期が合わなくなり白生地へシフトさせてきた。「こんな生地がほしい」と訪ねてくる人とは直接打ち合わせをするけれど、必ず問屋を窓口として通す。「そこがテクニックだと思っている。その手間の分を機場に集中できるから」。白生地から先染めへ、卸から直販へと展開させる機屋が増えるなか、独自のスタンスを貫いている。

これまでに訪れた機場で目にしたTOYODA製のシャットル織機はここでも現役で活躍していた。レピア織機は貴嗣さんが高校卒業後に入社し、駆動部やフレームを組んでいた株式会社岩間織機製作所製。数ヶ月で先代から呼び戻されてしまったが、何でも織りこなす技術の根底にはメカニックの経験がある。

「水山さんの生地は厚くても縫いやすいんです」。渦の青木淳さんがそう話していたことを伝えると、経糸の張りを落としてふんわり織っていると教えてくれた。織機の回転数も落としてある。「ゆっくり織れば機械も痛まないし、ミスがなくて止めなければきれいに織れるんですよ」。淳さんとの出会いも懐かしそうに話してくれた。「うちの隣がミカン屋で、渦さんの知り合いが買いに来て機音を聞いたってことで突然訪ねて来たんだ」。ハギレをくださいと訪ねてきた淳さんは主力製品の「刺し子織」をカバンや洋服に使い、これまで柔道着や防火半纏、コーヒーフィルターとして使われてきた生地に新たな価値を生み出した。いつしか「一台あげるし修理もやってあげるから、織りなよ」と言うほどの信頼関係が育っていた。

「後継者がいないのでうちは僕の代で終わりです」。機屋の多くは家内工業で、実子が引き継ぐことがほとんどだ。家業だから続けられた、家業だから今後の継承が難しいという二つの側面を持つ。貴嗣さんの機は、血縁を超えた後継者を産もうとしている。

世界の中で伝統を見つめて 株式会社スズサン

夕暮れに染まる絞り商の屋敷群。2019年5月、愛知県の有松地区の江戸時代から続く町並みと伝統工芸の「有松」が日本遺産に認定された。日本遺産とは、地域の歴史的魅力や特色を通じて「日本の文化・伝統を語るストーリー」を文化庁が認定する制度。丹後も「300年を紡ぐ絹が織りなす丹後ちりめん回廊」として2017年に認定された。

「絞りはブランドの側面の一つで、そこを全面には出しません」。有松絞りの工程の一つ、「型彫り」と呼ばれる意匠設計を担っていた鈴三商店の5代目として生まれた村瀬弘行さん。手にする布の一端は糸で括られた突起が並び、それを解いたところは深海の生き物のような不思議なかたちになっていた。

伝統技法の「括り」を施した布に形状記憶加工をかけて作り出した。伸縮性は身体にフィットするドレスに、立体形状が生み出す陰影は照明器具というプロダクトに繋がった。鈴三商店は「株式会社スズサン」と「suzusan」という二つの事業体へと変化し、伝統と技術を次世代に継承しようとしている。ターニングポイントは1992年に開催した国際絞り会議だった。

4代目 村瀬裕さんは実行委員の1人として、アジア・インド・アフリカなど世界中にある絞り文化のシンポジウム、ワークショップ、展覧会を開催。これまで有松絞りの職人技に光が当たることは少なかったが、最盛期には括り一つとっても200種類以上あった。そんな産地はここにしかない、日本の絞りは世界に誇れる技術だと確信を得て海外市場へのチャレンジを始める。

一方、弘行さんはドイツのアートアカデミーで立体造形を学びアーティストとして活動していた。イギリスでの展示会を手伝っていた時に、「これは何?素晴らしいね」と反応されるのが新鮮だったそう。日本だと有松絞りね、になってしまうらしい。ある日、目利きのギャラリストが「優れたプロダクト」として絞りを購入してくれた。その瞬間「伝統工芸とコンテンポラリーアート、東洋と西洋、古いと新しい…別々だったものが繋がりました」。さらにルームメイトがキッチンに置いてあった有松絞りを見て「これでビジネスをやろう」と提案。家業に興味がなかったという弘行さんは、ドイツ デュッセルドルフにsuzusanを設立し商品企画と営業を担う覚悟を決めた。2008年当時、産地は海外移転と職人の高齢化で疲弊。裕さんも、あと15年したら誰もいなくなると危機感を募らせていた。「とにかく技術を伝えるものを作らなければ」。スーツケースにストールを詰め込んでヨーロッパ中を回る日々が始まった。

「電話やメールでは相手をしてもらえないので突撃訪問しましたが、それがよかった。展示会だとバイヤーは限られた時間に小さなブランドの対応なんかしてくれない。だけどトランクを引いていくと何らかの反応を返してくれる」。少しずつ商品をブラッシュアップして7年。ミラノのファッションウィークでウィンドウを飾るまでに磨かれていった。現在は23カ国で販売され、2015年にはパリで開催される展示会「プルミエール・ビジョン」の特別コーナー「メゾン・デクセプション」にも招聘された。

いま、スズサンは産地が苦手としてきた「教えるプロセス」にも力を入れている。絞り染め体験、技術習得の教室、そして若手スタッフの採用。産地を次世代に継承するためにも海外からのオーダーは欠かせない。誇りをもって働ける環境であれば、ものづくりをやりたい若者はたくさんいるのだ。

suzusanのプロダクトは有松絞りの技法を特徴としながらも、その匂いが感じられない。工芸の要素がありながら、モダンな表情。どこかの国の街角で見かけたことがありそうな懐かしさと、見たことのない繊細さが同居している。絞りは二次加工なのでいろんな素材と組み合わせができるのだと教えてくれた。伝統と世界、産地と若者、スズサンとsuzusan。括り合わせて新しいものを生み出していく。

機屋が「特徴なんてないよ」と自称とする三河・知多産地。それは、どの産地が得意とするものでも、手放すものであっても受け入れてきた歴史の裏返しだった。受容は可能性を生む。丹後の絹の白生地は異素材のホコリが大敵だ。目に見えないほどの小さなホコリでも織り込まれ、染め上げられるとその部分が浮かび上がってしまう。しかし、そのリスクを乗り越え、丹後産地でも異素材を使った縮緬が生産されていた時代もあると聞く。丹後の先人と三河・知多産地の機屋は、リスクを可能性に変えてきたのだ。

記事 原田美帆 / 写真 黒田光力

小池聖也

それぞれの得意分野を極めて、他にはできないものを見つけること。これに尽きるんだなということに今回の旅で気付かされました。

今井信一

三河、知多視察に行って印象に残ったことは、依頼された仕事をすぐに断らないということだ。他社で出来なかったことをすぐに断らず、自社の技術と設備でできる限りのことをして出来たら新しい仕事になる。どうしても出来なくても、この会社ならここまでやってくれると思ってもらえたら、次の仕事の可能性がででくると訪れた企業の方は言っておられた。わが社も、同じような方針でやってきているので、改めて最善を尽くすということは大事だなと思った。

羽賀信彦

綿織物をはじめ、色んな用途やニーズに合わせた合繊などの素材を上手く組み合わせて、衣料、インテリア、産業資材など幅広いモノづくりをされていました。また「依頼があれば何でも織りますよ」や「仕事はいくらでもありますよ」と常にチャレンジし続けてる姿勢を僕たち若手は見習わなければならないと強く感じました。