桐生編Vol.2

山に響く機音 PRIRET

月夜に浮かぶコンテナ風の建物。中から明かりが漏れて眩しい。ここはPRIRET(プライレット)直営店AZM BASE(アズマベース)。店内に入ると、ディレクターの上久保匡人さんが迎えてくれた。「山ストール」と名付けられた「風通織」の商品が、アウトドアショップでの販売や専門誌への掲載で注目を集めている。

桐生出身の匡人さんは、23歳の時に経験したワーキングホリデーでもアウトドアの聖地カナダ・バンフを選ぶほどの山好きだ。地元で愛される赤城山をこよなく愛し「ここで何かをやって生きていきたい」と自然に思うようになっていた。でも、何をしよう?地元が織物産地であることは、小さな頃からなんとなく知っていた。道を歩けば機音が聞こえてきたし、「桐生は日本の機どころ」と「上毛かるた」*1でも教わった。通学路には機音が響いていた。だけど、その中身は一切分かっていなかった。ある日、繊研新聞という業界紙を目にする。そこに掲載されていた機屋に「とりあえず電話をしてみたんです」。すると、その企業の社長は「若い人が織物に興味を持つとは素晴らしい。出世払いでいいから、とにかくものを作ろう!」と、全面的なサポートで製品企画を支援してくれたのだという。2011年のことだった。

「それまで織りと編みの違いも分からず、シルク製品といえば婦人服というイメージしかなかった」という匡人さんだが、シルクの保温性、吸湿速乾性、制菌性、UVカット性能など知れば知るほど山で必要とされる機能だと確信した。桐生織の伝統的技法の一つである「風通織」は二重織の一種で、間に空気の層ができることから保温性や通気性に優れる。

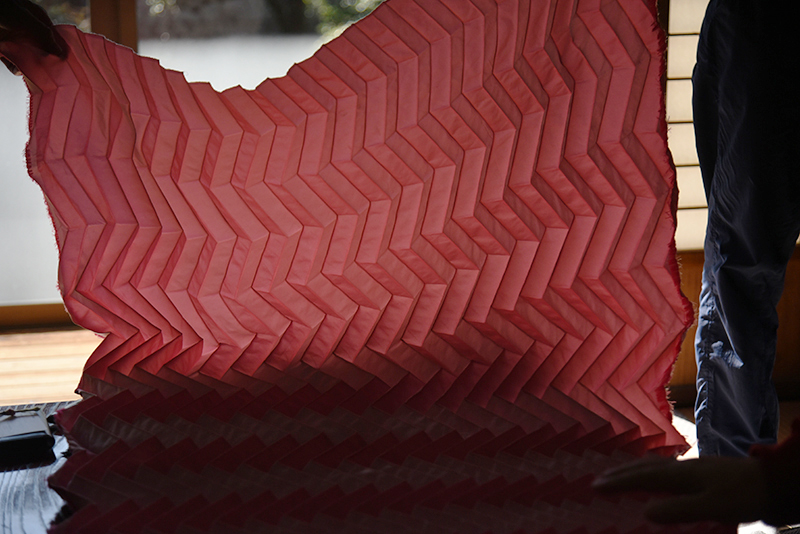

山ストールの定番柄は「赤城山の等高線」が描かれたデザイン。ユニークな発想と2色のカラーリングが人気の1枚だ。染めも地元の染色工場で、1枚ずつ手作業で行われている。「製品を織り上げてから、これを片面ずつ色違いで染めてほしいと工場に持って行ったんです」。透けるほどに薄い、風通織りのストール。考えてみれば、裏面の色が滲んでいないことは普通では考えられない。捺染(なせん)は、模様を彫った型を生地の上に置き、染料に糊を混ぜたものをプリントする技法。わずかでも裏の繊維に糊が付けば、色が滲んでしまう。「知らなかったから出来たんだと思います」。最初はできないと断られたが、製品が織りあがっていると聞いて「やってみるか」と挑戦してくれた。糊の硬さや濃度などあらゆる調整と実験を経て、新しい技術と共に山ストールが誕生した。

現在の販路は、直営店舗、クラフトフェア、アウトドアフェアへの出店、アウトドアショップへの卸、ネット販売など。中でも、直営店舗とイベント販売の売り上げが大きいと言う。「きちんと付加価値を伝えたら、男性の方も購入してくれます」。稀少なシャットル織機で作られていること、手作業の染めであること、1本のストールには桐生のものづくりが詰まっているのだ。

「自分たちが面白いと思う市場で、やりたいことをさせてもらっています」。ライフスタイルに合った場所で、価値観を大切にした仕事をする。なんとまっすぐなことだろう。赤城山の麓で、AZM BASEは山人が機音と出会う瞬間を待っている。

*1上毛かるた(じょうもうかるた)は、1947年(昭和22年)に発行された群馬を代表する郷土かるた。群馬県の名所旧跡や輩出した人を札としてあり、群馬の子どもなら誰もが知る存在。上毛は群馬県の古称

機屋のトリックスター 有限会社トシテックス

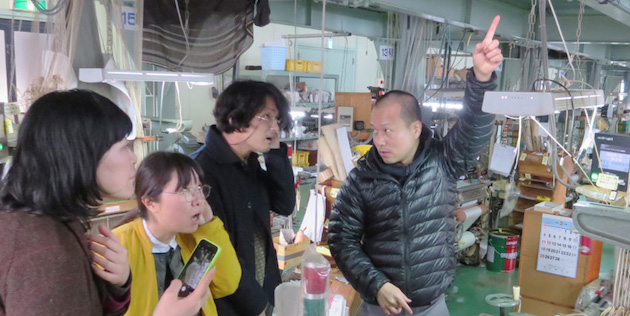

「うちはとってもマニアックな製品がほとんど。実用的でないものばかり作っているんだ」。有限会社トシテックス 金子俊之さんは、冗談めかした挨拶とともに私たちを迎えてくれた。

トシテックスでは編物の機械を用いてストールや洋服の裾につけるブレードなどの服飾素材を生産している。俊之さんは機屋に20年勤めた後に独立、2000年に創業した。自社では織機を持たず、意匠性のある生地を商社やアパレルと組んで企画し出機に外注するスタイルで始めたものの「先行きが難しくなってきたから」という理由で、編み機を用いた製品開発を始める。

「桐生は織物産地というより、繊維産業の集積地という方が合っている。刺繍や縫製などの工場も揃っているし、ニット工場もある」。桐生織物協同組合への加入事業者数は、平成30年度の時点で94社。俊之さんによると、約6割が洋反の機屋、うち2割が親機。産地としての形態がギリギリ保てているラインらしい。和装関連事業者は4割、より危機感が強いんじゃないかなということだった。

目の前に、俊之さんが開発した製品が次々と登場する。それは、いわゆる編物と聞いてイメージするような目の詰まったニットではない。スパンコールやモール糸、金属製チェーンなど特徴のある素材が編み込まれた「何か」。独特の存在感に、編物と呼んでしまっていいのかと思うほどの生地だ。

「編物のニッターはリブ編みなどの編み組織を頭において生地を設計する。僕は織屋上がりだから、糸の性質や織り組織を組み合わせた考え方でものを作っているんだ」。例えば、織物組織でプリーツ形状を作った経験からニットプリーツを考案したり、裂織の発想から生地を裂いて編み機にかけたり。「いわば“裂き編み”だね。この手法は最近のトレンドであるアップサイクル*2としてもいい。シャツの不良生地からブレードを作ったり、そのままでは使えない生地の有効活用にもなる」。

見慣れない素材と初めて知る手法に目をパチクリさせていると、ここからが本番だよとばかりに俊之さんが言った。「さて、機屋の皆さんがうちを訪ねてくれたんだから、織物もお見せした方がいいよね」。

「これはどうやって作ったんですか」。

心の声はそのまま漏れてしまい、何度聞いたか分からない。プリーツ形状の織物を発展させて「ミウラ折り」を目指したもの、袋織の中に糸が泳いでいるもの、ビーズが入っているもの…。なんとなく原理は想像できるけれど、ここの始末はどうやっているのか、という詰めの部分が分からない。俊之さんは惜しげもなく種明かしをしてくれた。

例えば、一度に2枚の生地を織る袋織の内側に、一定の長さにカットされた糸がアクセントとなっている製品。元々は生地の表側に織り込まれていない緯糸が浮いた状態で織り上げ、カット加工で緯糸を切る。この手法で作られた織物はこれまでにも目にしたことがあった。さらに、ここから「シャーリング」と呼ばれる剪毛機にかけ糸の長さを調整する。最後に、糸を内側に引き込むという3段階の技が生み出した「インサイドカット」というマジックだ。

ビーズやカットした生地が袋織の中に入ったものは、水溶性繊維の性質を利用して考案された。それは、意匠性と作業性を合わせた発明だった。太さや形状が特殊な糸を織り込むには、力織機を一度停止させ、人の手で慎重に通さなければなければならない。その一段のために織機の回転を止めることになるので、全体のスピードが落ちるし職人の手間もかかる。「そこを考えることが重要。10分に1回止めるのはいいのか、5分ならどうか。許容範囲を見極めて設計するんです」。

最後に、1枚の織物と鋏を手渡された。支持された箇所をカットして両側へと引っ張ると、生地がサクサクした感触とともに広がっていく。二重織の片面を経糸を絡ませず緯糸だけで組織し、糸と糸がスライドするような構造になっていた。「この方法なら、織機の幅より広い製品ができる。小幅織機の織物でも50cmくらいの幅になるから、丹後でも使えるかも知れないよ」。製品を開発して、見本市に出展する。評価を受けてモチベーションが上がる。そうやってものづくりにのめり込んでいった俊之さん。職人の醍醐味が詰め込まれた生き方が、そこにはあった。

*2 サスティナブル(持続可能)な思考に基づく方法の一つ。リサイクル(再循環)とは異なり、単なる再利用ではなく元の製品よりも付加価値の高い製品を生み出す

織る?編む?それとも、刺す? Tex. Box

「生地」は、どんな方法で生み出されるものだろうか。「織り」と「編み」と…頭の中の織物辞典をめくっても、こんな機械は載っていない!ここは、1万本の針を使って「刺す」という方法で生地を作るTex. Box(テックスボックス)の工場。

「とりあえずやってみる?」。見たことのない機械を前に固まってしまったひらく織メンバーに、関西弁のイントネーションが響いた。

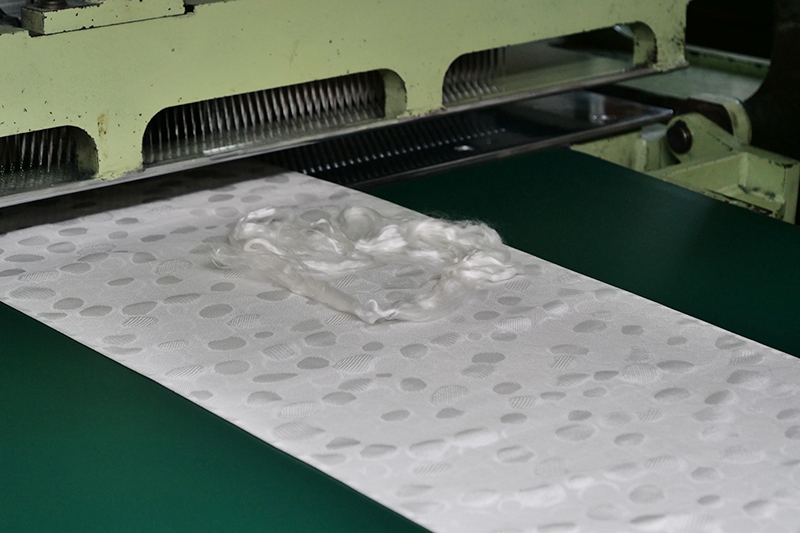

Tex. Box澤利一さんにメンバーの一人が織った紗の白生地を差し出す。「上に乗せるのもシルクがいいかな」。そう言って、綿のようなロービング糸(無撚りの糸)を生地の上に配置していく。やってみてと糸を手渡されても遠慮がちなメンバーに、もっと大胆にやらないと面白くないよと笑いかけ、もりもりと糸を乗せた。一体どういう仕上がりになるんだろうか。全く想像がつかない。

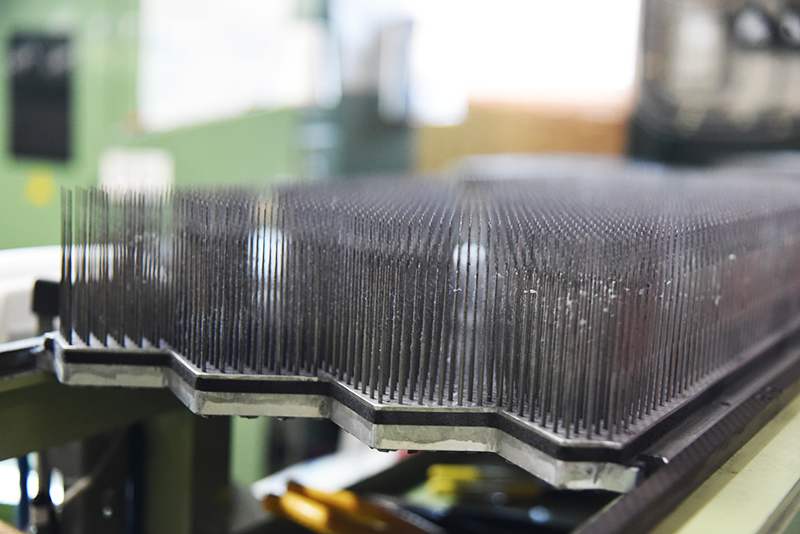

剣山のような針を機械にセットして、コントローラーを調整。「まずは仮止めね」。掛け声とともに1万本の針が上下し、ゴムベルトの上に乗せられた生地が吸い込まれていく。

不意に生地が動かないよう、針の寸前で利一さんの手が添えられている。仮止めのあとは続いて本番。

ドドドドドと串刺しにされる反物!緊張の数秒の後、白生地の生まれ変わった姿に歓声が上がった。

ワッフル生地のようにモコモコして、上に乗せたロービング糸はフェルトのようにフワフワ。針によって裏面に押し出された糸がパイル状のループを作り、手触りはサクサクとボリュームを感じるものだった。あまりの変化にテンションが跳ね上がる。利一さんも「和装の生地はあまりすることがないから」と、仕上がりに満足そう。素材による針の使い分けや速度調整など、ほんの数秒に職人の勘と経験が込められている。

これが「ニードルパンチ」。世界を探しても日本に2箇所しかない加工技術だ。1台は、ここ桐生のTex. Box。もう1台は、以前ひらく織富士吉田編で訪れた山梨県織物整理株式会社にある。利一さんは大阪の生地問屋に生まれ、小さな頃から生地に囲まれて育った。大学卒業後に家業へ入り、そこから山梨の機屋へと移る。当時は営業としてデザイナーと生地を企画しては現場に伝える役割をしていた。だが、なかなか言葉ではうまく伝えられない。何度も現場に通ううち、作る側の面白さに引き込まれていった。ニードルパンチの導入から携わり、デザイナーとの協業でさらにのめり込む。20数年の経験をもって独立し、東京のマーケットに近い桐生に拠点を構えた。そして今も新しい表現を探求している。

「刺す」という加工は、一定のコントロールをしつつも一発勝負というライブ感に溢れていた。「失敗はこれまでにもしょっちゅうだよ。仕上がりはある程度読めるけれど、時々それをはるかに超えるものが出来るんや」。片方が絡む素材、つまり糸状のものが上下する構造であれば基本的になんでも大丈夫だという。元々は車のカーシートなどの内装材のために開発された技術で、布を作るというより、造形物を製造するための装置といったほうが合うかもしれない。この自由でパンクな生地に、多くの著名なデザイナーが惹きつけられ、コレクションの生地を創造してきた。その特徴的な仕上がりのため、毎シーズン継続使用するブランドはほとんどない。それでも毎年一定量の発注があるというから、いかに魅力的な加工かということだ。もちろん、年に3回は出展するという展示会の効果も大きい。

問屋から現場へ、特殊加工という強みを持った職人へ。大阪から群馬・桐生へたどり着いた利一さんの生き方には、ものづくりに惚れ込んだ醍醐味が現れていた。次の加工はドレスになるのかもしれないし、美術館に展示されるような作品になるのかもしれない。1万本の針の向こうに、まだ見ぬ生地がある。

絹織物の一大産地・桐生。ひらく織が目掛けた先は「桐生の中でも変わったところばかりだね」と何人かに言われた。この旅も中盤を過ぎ、何を見たいのか、誰と話をしたいのかを考えた末の計画だった。そして出会った人たちは、みな織物を楽しんでいたように見えた。暮らし、仕事、商売のバランス。それぞれが納得するかたちを求め、そこに向かって生きているからなのだろう。

記事 原田美帆 / 写真 高岡徹、黒田光力

今井信一

今回の桐生視察で印象に残ったことは、販売の仕方や織る時間、織り方等、これまでやってきたことを大きく変えたということだった。 初めて見る加工や織組織なども知ることができ、今後益々新しい物ができるのではないかと思った。他産地と交流できる機会を通して、お互いに自分たちの産地が持つ強みやアイデアを出し合うことで、一緒にコラボレーションできれば新しい展開が開けるのではという希望が湧いた。

梅田幸輔

織物も桐生産地特有の風通織の製品を見せていただいたり、それ以外にも編み物、ニードルパンチなど様々な技法を見学できてとても興味深かった。いろいろな技術が集約されている産地だなと感じた。

高岡徹

研修中に“あまり桐生らしいところ行ってないねぇ”と何度か言われたが、訪問先で見た技術や見識の高さから桐生産地の凄さが感じられました。

羽賀信彦

織り方、原糸、生地を考えながら伝統と革新を融合させ、時代に沿ったものづくりをすることが重要であると感じました。

堀井健司

1回の訪問では足りない織物産地としての幅広さ、奥深さがあり、是非また行ってみたい産地だと思いました。