愛媛編Vol.1

愛媛の織物と言えば「今治タオル」。近年、国内外にその名を知られる産地の歴史は、江戸時代の綿花栽培から始まる。瀬戸内の温暖な気候と少ない降雨量は、今治を全国でも有数の綿花生産地へと育てた。農家の副業としての綿織物は、瀬戸内海の物資交流が盛んになるにつれて人気を博し「伊予木綿」として広まる。久留米絣を手本にした「伊予絣」も開発され、明治時代には絣製品のトップシェアを誇ったという。しかし、生活の西洋化や他産地の安価な織物の流通により伊予の織物は危機を迎える。それを救ったのは矢野七三郎という人物で、紀州産地でネル織物(片面のみを毛羽立たせた綿織物)を研究し、苦労の末「伊予ネル」を考案した。伊予ネルは寝間着や軍需品として生産が増え、産地は再興の道を歩む。明治時代に輸入されたタオルは高級な舶来品で、庶民には手が出ないものだったが、1894年にはネル用織機を改造してタオルが生み出された。戦後はメリヤスニットの登場によりネル製品は激減するが、紀州はニット産地として、今治はタオル製造を柱に織物産地として生き残っている。

毎朝、毎晩、洗いたての肌に触れるタオル。その時間は数秒から長くて数分だろうか。柔らかさ、ボリューム感、水を吸う速さなどの特徴は、普段はあまり意識しない「織物の風合い」をダイレクトに感じる時間でもある。現在も進化を続けるタオルの産地へ、海を越えて向かった。

織布から食布へIKEUCHI ORGANIC株式会社

「1999年にISO14001を取得して、オーガニックコットンタオルを作ったんだ」。産地に入って1軒目の訪問先で、私たちは聞きなれぬ制度の名前に面食らってしまった。「2001年にはエコテックス規格100のクラス1をクリアして、2015年にはISO22000を織物業界で初めて取ったよ」。後から調べてみると、ISO14001とは「持続可能な開発を実現に向けた手法の一つで、環境マネジメントシステムと呼ばれる仕様を経営面に盛り込む」制度だった。エコテックスは「350種以上の有害物質を対象とした世界最高水準な製品の証明をはじめ、生産にたずさわる人や環境への負荷にも配慮したサステナブルな工場の認証など、繊維ビジネスにおける世界に通ずる安全の証」で、クラス1は「36ヶ月未満の乳幼児が口に含んでも安全」という最も基準の厳しい規格。ISO22000は、なんと「食品安全マネジメントシステム – フードチェーンに関わる組織に対する要求事項の国際標準規格」だという。「タオルは食品じゃないって認めてもらえなくて。赤ちゃんが口に入れるものだから食品ですと説明して、半年かかってクリアしたよ」。

あっけらかんと話す池内計司さんは、池内タオル株式会社の2代目として1983年に代表取締役社長に就任した。わずか33歳、先代の急逝により右も左もわからない繊維業界に入ってきた若者に、周囲から「ちょっと変わった奴が帰ってきた」「しょうがないな、教えてやろう」と言われる、一風かわった存在だった。やがて織物設計を独学で習得し、社内のネット環境も自ら構築するなど、作り手と経営者として手腕を発揮していく。

当時織られていたのはOEM生産のブランドタオルだ。百貨店に並ぶ有名ブランドのタオルハンカチを始め30ブランドほどを手がけていた。先染めジャカード織で、豪華でカラフルなタオル。IKEUCHI ORGANICのファクトリーショップに並ぶシンプルなタオルとは全く違う。「段々とつまらなくなってきてね。OEM生産との差別化として、ISO14001を取得したメーカーとしては初めて、オーガニックコットンタオルを作り始めたんだ」。1999年に自社ブランド「iKT」を設立し、現在でも理念に掲げる「最大限の安全と最小限の環境負荷」を打ち出す。国内外で展示会出展を開始すると、日本と海外市場で良いとされるタオルが全く違うことが見えてきた。国内ではブランドのタオルじゃないと売れないのに、海外では日用品としてのシンプルなタオルが求められる。ジャカードの豪華さを褒められたこともあったが、それは「田舎くさい」という嫌味だったと後に知った。

「このデザインが、欧米市場では限界です。これ以上はデザインしたらタオルじゃないと言われて」。計司さんが手に取ったのは、シンプルなストライプのタオル。このタオルがニューヨークのギフトショーで受賞したのだと教えてくれた。タオルのデザインとは風合いのデザインであり、モデルを変えずに品質をあげていくという現在のスタイルが、ここから築かれていった。

自社製品の開発は、販路開拓の挑戦でもある。「展示会に出始めた頃には問屋から叩かれたこともあった。だけど、買ってくれる人がいるところへ出たらいいじゃないかと、アメリカに出すようになったのです。商売もシンプルでいいですよ」。それに、と付け加える。「エンドユーザーとも知り合える。答えはそこにしかないんです」。

IKEUCHI ORGANICの大きな特徴といえば、全国に多くのファンがいることだろう。品質の高さはもちろん、オーガニックやSDGSという言葉が世間に広く認知される前から安全性と社会的責任に目を向け、タオルで表現してきた。計司さんのユーモアと熱意の溢れる人柄も、多くの人を惹きつける。私たちも、タンザニアの畑で生産される高品質な綿花のこと、世界中で使われる農薬のこと、遺伝子組み換え植物のこと、風力発電を利用する仕組みのこと…次々と展開される話の中に引き込まれた。

先代の会社を引き継いで37年。その間には卸先の倒産による会社の危機、しまなみ海道開通による地域の盛り上がり、デザイナー、ナガオカケンメイ氏によるブランドリニューアルと数えきれぬ出来事があった。2016年には、ものづくりに専念したいからと、生え抜きの社員であった阿部哲也さんに社長を交代。この決断にもひらく織は驚いた。丹後をはじめ、機屋は代々その家の子どもが受け継ぐ形態がほとんどだからだ。「今治産地も有名になりましたが、名前を出している工場はまだ少ないと感じています。これからも生き残るところは、名前を出して売り場に出た方がいい。例えば、呉服屋に機屋がいたら感動が違うよね。生活用品のタオルと呉服は違うかもしれないけど、僕も1ヶ月半に1回はそれぞれの直営店で説明会を開き続けているよ」。IKEUCHI ORGANICは冷めることのないタオルへの情熱を胸に、これからもファンを、社会を驚かせてくれるだろう。

織機改造から始まるものがたり

株式会社工房織座

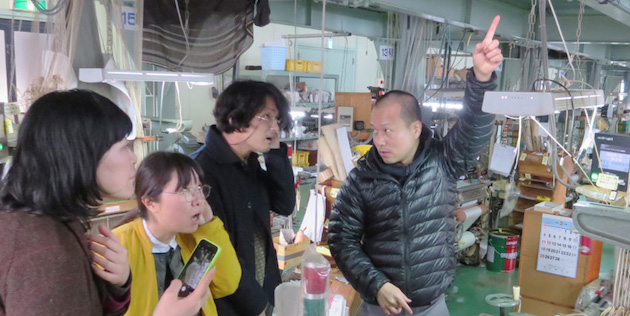

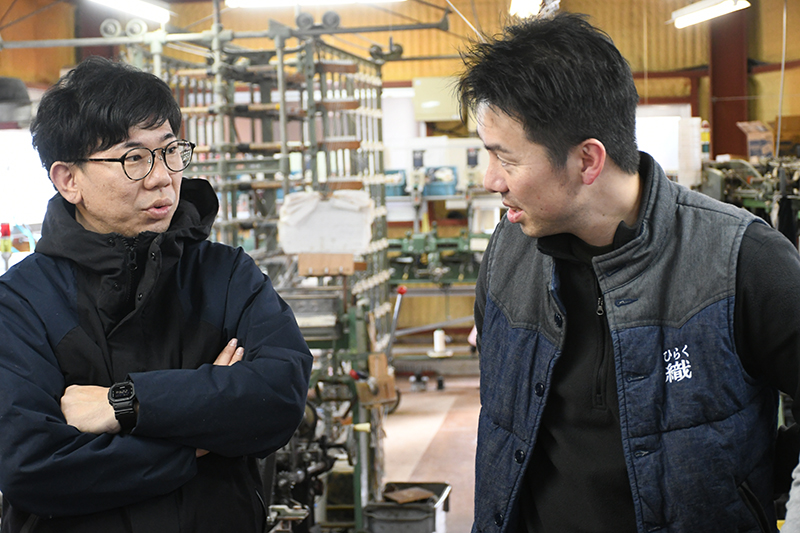

「全国の産地を回って旧式織機を引き取り、オリジナルの織物を開発している工場があるらしい」。産地のリサーチをする中でその名を知った「工房織座」。木の質感が優しいログハウス風の建屋に、創業者の武田正利さん、企画営業を担う梶弘幸さん、製造開発を務める青野宗三さんが揃って出迎えてくれた。手元に配られたパンフレットには、工房のコンセプトや商品の魅力が美しく表現されている。創業から16年、広報にも力を入れられるようになってきたのだという。

「丹後にはよく通ったよ。筬屋さんと共同で特殊な筬を開発して、“たてよこよろけもじり織”を作ったんだ」。よろけとは波のように糸が湾曲した状態で、緯糸が経糸を縛るような織り方になっている。そのため、ゆったりと柔らかく織られていても美しい柄は崩れない。経緯ともによろけ・もじりを入れられるのは、世界で工房織座だけだ。

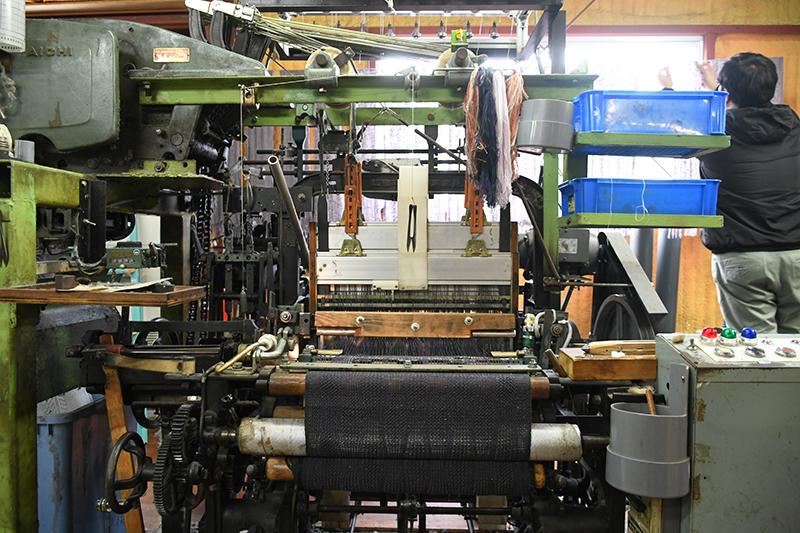

もとは他の機屋の工場長としてシャットル織機から革新織機までを扱っていたが、工場の閉鎖に合わせて独立することになった。「定年退職後には自分の工房を作ろうと思っていたので、早まってよかったのかもしれません」。織機2台から始まった工房には、現在では9台の織機が並んでいる。それぞれが個性を持ったドビー織機で、全てオリジナルの改造が施されていた。前職時代から四国タオル工業組合などの依頼を受け旧式織機の復元や修理を行っていたのだという。「織機もですが、なんでも作ってしまう人です。もののない時代に叩き上げで技術を磨いてきたので、自分で作ることが当たり前の感覚なのだと思います」。義理の息子でもある梶弘幸さんが後からそう教えてくれた。

大正時代に製造された豊田式鉄製小幅動力織機(Y式)、津田駒工業株式会社のK型織機、今治産地で生産された村秀鉄工所製織機…織機好きなメンバーは食い入るように見つめている。幅広の織機を切断・溶接して必要な幅にカスタマイズしたり、織り前で織物の幅が縮まらないように保つテンプルは自作した寸切りボルトであったりと発見が尽きない。「この使い方は見たことがないです」というメンバーに、「ちりめんや帯が織れる織機をマフラー向けに改造しているんだから、それは違う使い方になるよ」。笑いながら答える正利さん。

リング式撚糸機とダブルツイスターを備えた撚糸からの一貫生産は商品の特徴にも繋がっていた。綿の強撚糸を使って袋織にしたキャップは、その伸縮性を利用してねじったり折り返したりするだけで帽子やネックウォーマー、ターバンに変化する。15年間売れ続ける定番商品だという。壁際には自社で染色した製品も干してあった。「機場の湿度も上がって丁度いいでしょう」。小さな工夫から大掛かりな改造まで、ものづくりの喜びにあふれるような機場だ。

工房に併設された直営店「KOBO ORIZA SHOP」にはストール、マフラーを中心に、キャップやタオルが並ぶ。全体的に優しい色合いで、織の風合いが視覚からも伝わってくるような商品が多い印象だ。「今、デザインは自社で行っています。一般の人たちが身につけるものなのだから、同様にそうである自分たちの感覚で作れるはずだと思っています」。16年の試行錯誤の中で築いた信念が、そこにはあった。

前職の工場長時代には、社長と力を合わせ問屋に向けてタオルで新しいものを作ろうとした。少し珍しいものを作ると「いいね」とは言われるが量は売れない。「タオルというカテゴリーの中で何かをしようとしても、ヒット商品にはなりませんでした」。やがて従来のタオル生地を使ったマフラーではなく、生地から開発してマフラーを作ってみたところ月に数万が売れる商品になった。しまなみ海道が開通したタイミングで、一気にヒットしたのだ。正利さんは、産地全体の生産量を底上げするような製品の開発にも尽力していた。この時は高速織機を使った製品だったため、独立後はシャットル織機による無縫製のマフラー生産から始めた。

工房設立から4年ほどが経ったころ、東京で広告の仕事をしていたという娘さんが家業に入り、本格的なブランディングを開始する。外部のデザイナーに依頼したり、海外の見本市に出展したりと挑戦を続けるが、なかなか売れる商品には育たなかった。「独創的できれいだねと評価はされるのですが、上代も高く、なかなか思うような継続販売にはつながらずでした。使い勝手の良さもまた別のお話で。身に着ける人を選ぶ個性的なデザインでは、販路が広がりにくく、ロングセラーになるものが少ないと分かってきたのです」。その努力をそばで見てきた弘幸さんは、他のタオル会社で営業部長を務めていたが退職して工房織座に入社。今では自社にタオルの企画販売部門も立ち上げ、もう一つの柱に育てている。

最初は苦しかったという経営は、娘さんの入社、弘幸さんの入社と時代を経るごとに成長。問屋への卸売りを縮小し、小売店直の商売を増やし、掛け率も少しずつ改善させてきた。家族一体となって運営してきたスタイルに、ひょっとして青野宗三さんも義理の息子さんですか?と尋ねてみると、まさしくそうだった。

「日常的に永く使ってもらえる商品に戻そう」。自社ブランドの方向性は、はっきり定まった。特殊な技術を持ちながらそれだけを強調することなく、使い手の目線にたった商品たち。ある程度の販売数はこなせて、前後の工程を担う協力工場も潤うものづくり。産地の継続のためにも、という言葉に熱がこもっていた。

新しいカテゴリーを産む機屋

みやざきタオル株式会社

かつてタオルの仕上げ場であった空間には、スピーカーが置かれていた。遠くの窓まで見渡せる広い工場だった。「22歳で入社して、数年で父が亡くなったんです。その時の整理で織機は55台くらい、整経機も売ったり処分したりしました」。この場所にも、淡々と話す宮崎陽平さんにも、ひらく織メンバーは戸惑いを隠せなかった。IKEUCHI ORGANICの池内計司さんからは「みやざきタオルの陽平くんは、戻ってきたときには僕以来の変わり者だって言われていたね」、工房織座の武田正利さんからは「僕が勤めていたのがみやざきタオルだよ。彼のお父さんと一緒にタオルマフラーを開発したんだ」と話を聞いていた。

みやざきタオル株式会社は1896年に創業した宮崎儀三郎商店に始まる。綿ネル製品の製造・輸出からタオル生産へ。国内ブランドのタオル生産から、1990年には国内初のオーガニックコットンタオルを開発。1999年に先述したタオルマフラーを完成させると、産地内でその製法を公開。他の機屋も一緒に生産することで「タオルマフラー」という一つのカテゴリーを築いた。産地の歩みと重なるみやざきタオルの歴史、その場所に織機がなくなっていた。

でも、陽平さんと話していると影がないのだ。「うちには織機がないですが、周りには協力工場がたくさんあります。四国タオル工業組合の青年部には縫製や刺繍屋も入れると35人の仲間がいて、タオル屋だけでも20人くらい。周りの会社と兄弟のように育ってきたので、部活のような感覚で付き合っていますよ」。

30年くらい前は500社ほどあった機屋は現在約100社にまで減少。「産地のブランド化が成功して食い止まっているけれど、後継者のいる機場は60社くらいで、その後もずっと残りそうなところは40社くらい」だという。陽平さん自身は、高校卒業後に川島テキスタイルスクールに通ったり、東京で暮らしてみたり、大阪のタオル問屋の海外買い付けに同行してはバイヤーに「何かしなさい」と諭され百貨店のタオル売り場で働いてみたり、イタリアにホームステイをしてみたり、自由な暮らしを送っていた。だが言い換えると、この期間に東京では日本民藝館に通い、売り場を経験し、海外市場も視察している。そして、現在のスタイルにもつながる独特の感覚を磨いていた。

「僕は地方の饅頭屋を目指したいと思っています」。同じものを作り続けて200年が経つような存在。現代のように年に何回も企画を変えていくものづくりは、果たしてデザインができているのか。忙しいサイクルはお客さんを幸せにしているのか。柳宗理の残した思想に陽平さんの思いも重なる。「先代はものづくりが好きで、いろんなものに手を広げていたんです。問屋にも謝りながらいろいろ止めて、シンプルな状況にしていきました。在庫も資材もパッと見て分かるように」。陽平さんは、先代がなくなった時には数億あった借金を約4年で完済した。そして今なお、産地に愛着を持ち「新しいタオル製品のカテゴリーを残せたらいいなと。一人でやっても消えてしまうから、みんなで生き残りたい」と目標を持っている。

「よかったら知人の工場へご案内しますよ」。願ってもない申し出に、私たちはもう一つの機場を訪れた。「渡辺パイル織物株式会社」だ。今治産のシャットル織機を現役で使い続ける唯一の機場としてその存在を知っていたが、先代の急逝があり今回の訪問は叶わないと思っていた。早速機場を回らせてもらう。

村秀鉄工所製の旧式タオル用シャットル織機には、とても太いリードキャップが取り付けられていた。タオルのパイルが生まれる仕組みは「ソード打ち」と呼ばれる。普通は織前まで打ち込まれる筬の動きを、2越は少し手前までに制御し、そのあとの1越で一気に織前まで打ち込む。こうすることで、余った経糸がループ状に形成される。ループになる経糸は二重ビームでかけられているものもあった。最新の電子ジャカードと革新織機も備えた機場には、20代の後継者がいた。渡邊文雄さん。家業のためにとアメリカの商社で修行を積んできたという。その目の力強さに、海外の高級ブランドの生地も手がけるという渡辺パイルの、さらなる飛躍が写っているようだった。

「みなさんは、丹後産地の中でどういう風に生き残りたいと考えていますか?」最後に、陽平さんから問いかけがあった。自社を存続させてきた先輩からの言葉が大きく響いた。

記事 原田美帆 / 写真 松本潤也