丹後編Vol.8

「手機」をひらく

丹後産地には、現在も昔ながらの手機で製品を織り上げている工房がある。手機でしかできない織物、風合い、文化的価値…そこには、手機にこだわる理由がある。手機に向き合う人を訪ね、その魅力を探った。

「のの」を伝えて 井之本泰

丹後半島に伝わる「藤織り」。山に自生する藤づるの皮をはいで作られた糸で織った織物で、万葉集にも登場する古代布のひとつだ。かつては日本各地の山村で織られていたが、木綿の登場によって藤織りはいつしか途絶えていった。そう思われていた1962年、京都府教育委員会による緊急民俗調査が行われ、宮津市の上世屋集落で受け継がれていたことが分かった。

それから23年が経ち、京都府立丹後郷土資料館で藤織り講習会が始まった。集落の織り手たちが高齢になり、藤織りを後世に伝えていこうという動きが起こったのだ。講習を修了した有志によって「丹後藤織り保存会」が設立され、2021年までに約500名を越す受講生が生まれた。会員は130名にもなり、それぞれが思い思いに藤織りに取り組み、自社製品の一部に取り込んだり、工房を設立して作品を制作したり、その技術は令和の時代に生きている。

今回、私たちが尋ねたのは 井之本泰(いのもととおる)さん。職人でも織元でもなく、元京都府立丹後郷土資料館学芸員だ。「丹後の藤織り」のキーパーソンの一人でもある泰さんに、藤織りとの出会いについて話してもらった。

「パプアニューギニアに僕のルーツがあるんじゃないかと思って、半年住み込んだのです」。今年70歳を迎える泰さんは、まだ海外旅行が今ほど身近ではなかった世代だ。自分自身のルーツを求めて南洋に渡った理由は「僕の顔って南洋ぽいでしょ」。冗談か本気か分からなかったが、素朴な暮らしの土地へ行きたかったのだと話は続いた。現地では高地と低地の集落に一カ月ずつ住み込み、高地では焼畑によってタロイモを育て、低地ではジャングルに自生するサゴヤシのデンプンを食べながら人びとと共に暮らした。都市部ではTシャツ、高地では腰ミノやペニスケースが彼らの服装だった。高地と低地の人々の暮らしは、「日々の幸せを願いながらつつましやかに暮らす、かつての日本の姿を見る思いだった」という。帰国後、パプアニューギニアで物々交換によって収集した生活用具約200点を伊丹市立博物館で展示してくれないかと声をかけられる。未経験ながら展示会を作り上げたが、現地で実感した生活用具が放つ匂いが展示ケースのなかに封印されたようで違和感を覚えたそうだ。同時に、専門の職業として学芸員という職種がある事を知り、面白そうだと直感する。

大学を卒業し、無事に京都府立丹後郷土資料館の学芸員になった泰さん。「何を展示したらいいのか、駆け出しでよく分からなくて」。自分の足で地域を発掘していく日々が始まった。最初に出会ったのが畑集落の紙すきだった。その調査を進める中で、藤織と出会う。畑集落の最後の漉き手と言われたおばあさんから「この上(ソラ)の集落では藤を織っている」と聞き、上世屋へ。集落の全体が見渡せる高台から集落を眺めていると、薪を背負ったおばあさんが下りてきた。藤織りを訪ねてきたのだと伝えると「ウラ(私)もやっているよ」と言われ、そのまま家に。土間の隅にはムシロが掛けられた藤蔓の山があり、一本取り出し、木槌で叩いて皮を剥ぐところを見せてくれた。「紙すきの村」展を終え次の展示を思案中だった泰さんは、紙漉きと藤織りに植物の繊維を使う共通点を見出し、 “漉く”から“織る”という流れを閃いた。

そこで素材を知ろうと、春先に始まる藤伐りの工程から8ミリカメラを持ちおばあさんたちを追いかけていった。足しげく通ううちに、藤織りの魅力にはまっていった。「おばあさんたちは、藤織りのことを“のの”と呼んでいた。布がなまった言葉で、木綿が普及する以前の藤や麻を“のの”と親しみを込めて呼び、木綿は“木綿(モン)”とはっきり区別していた。自分たちの着るものは“のの”だった。それは日常の挨拶にも残っていて、冬の寒さを “今年は6枚の寒さだった”と重ね着の枚数で表していたんだ」。調査当時、織った藤布は宮津市農協世屋支所を通じて京都市内の織物問屋に出荷され、茶室用の座布団として販売されていた。

郷土資料館での藤織り展示とほぼ同時期にNHKで「木を織る女たち」が放送されると、上世屋集落を訪れる人が増えおばあさん達に迷惑がかかるようになっていった。どう対応したらいいのかと考え出したのが、藤織りをおばあさんから教えてもらう講習会だった。1泊2日の実習を4回、という内容に集まったのは25名。「糸作りの手間がかかり、4回では織り上げられなくて必死にやって7回に増えた」という初年度を終えると「来年もやるんやろ?」と口コミが広がり、毎年の講座になった。郷土資料館の体験講座から独立して保存会になってからも、泰さんは関わり続けた。

学芸員としての仕事も、さまざまな「布」を取り上げた。上世屋のおばあさんたちの藤伐りに同行した時、腰に目をやるとカラフルな帯を締めていた。聞けば「サックリ」という布を裂いて緯糸にした「裂き織り」のこと。そういえば海辺では「サックリ」を着ていることに気がつき、丹後の漁村を歩き「刺し子と裂き織り」展示を作り上げる。布にはそこで暮らす人々の思いが詰まっていた。木綿が貴重品だった時代、衣服がずっしりと重いことは丈夫で長持ちし、温かくて大切なものという意味を持っていた。泰さんは、布のもつ価値や文化を展示によって伝えてきた。学芸員の仕事を早期退職してからは上世屋に移住し、保存会会長も務めた。

上世屋の藤織りは、村人たちにとって生活用品であり、衣服であり、家族を支えるための仕事だった。「布は、慈しむ要素が詰まったものだと思う」。パプアニューギニアを訪れた時から、泰さんの人生は布とともにあったのだ。

お蚕と草木の命を織る 登喜蔵

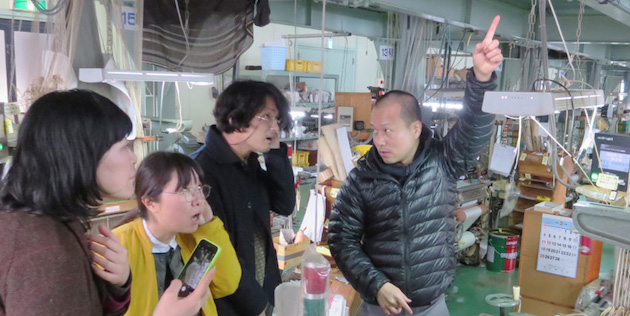

「ひらく織の君たちはSNSやってる?」。SNSが苦手なメンバーを見わたして、佐橘 登喜蔵(さきつ ときぞう)さんが言った。地元で育った植物を集め、繭を染め、糸を紡いで手機で織る。一貫した手仕事を夫婦で行う作家だ。

登喜蔵さんは、24歳の時に神戸の婦人服メーカーを退職して家業を継いだ。手機ではなく力織機の機屋で、西陣お召しや風通紗という技術力の必要な織物を手がけていたという。「戦前に祖父がいろいろと展開させました。養蚕も手がけて家の裏の雪室に種を保存していたり、紋紙の仕組みも理解して紋紙屋を育てていました」。家業に入った登喜蔵さんを育ててくれたのは、その紋紙屋だという。ちょうど出機に依頼するスタイルが増えてきていた時期で、登喜蔵さんの家にも機はなかった。「1台でもあったらなあ」。自らも手を動かすものづくりへ進むきっかけとなったのは、加畑 兼四郎さんの存在だ。藤布を中心に、様々な作品や技法を編み出した織物職人だった。先述の上世屋集落の織り手たちに、直接手ほどきを受けたうちの一人だ。

才気あふれる兼四郎さんと出会い、登喜蔵さんは藤織や草木染めなどの手仕事に挑戦するようになる。家業に入って10年が経った頃だ。「仕事として出機をまわしながら取り組み始めたんだ。趣味のレベルだったよ」。力織機の効率的な作り方や手仕事の面白さなど、知識と経験を少しずつ積み重ねていった。

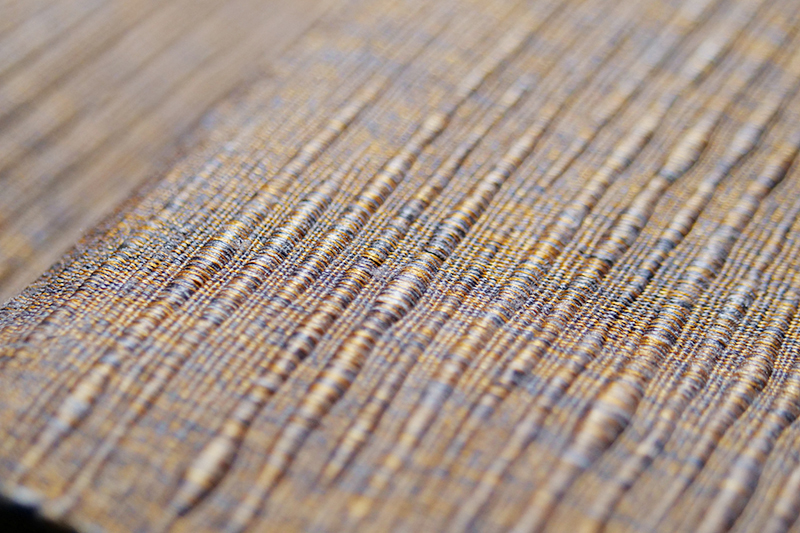

「ある日、加畑さんに言われたんだ。藤に負けない着物の生地を作れって」。僕も藤をやろうと思っていたけれど、加畑さんに言われたからにはそれに応える織物を生み出したい、と野趣あふれる藤織に負けない生地作りが始まった。そこで着目したのが「ずり出し紬」、当時の染織専門誌で情報を見つけたのだという。繭を丸ごと染め、糸を引きずり出す方法から「ずり出し」と名がついた。繭の表面と奥では色が変わってくるため、自然と穏やかなグラデーションが生まれる。手で紡ぐため細い糸から太い糸までコントロールができて、空気を含んで軽く柔らかい仕上がりになる。「これだ」と思うのに時間はかからなかった。

平成14年に力織機の機場を畳んでからは、「ずり出し紬の登喜蔵」としての活動に専念していくことになる。今では全国に多くのファンを持つ登喜蔵さんだが、最初は売り先が分からなかったそうだ。ちょうどその頃、TANGO+(タンゴプラス)という活動が起こり、問屋を通さずにメーカーが直接販売する潮流が生まれてきていた。登喜蔵さんもその一員として表に立ち、お客さまとの出会いを重ねた。

その流れがブレイクしたのが、2014年に名古屋で行われたイベントへの参加だった。「当時は仕事がギリギリの状況で、僕ともう1人の機屋と染め職人と3人で1ブースを借りたんだ」。約30軒というイベント規模、ビルの一角という条件ながらも2日間で600人もの来場者が行列を作った。「その9割が着物を着ていたんだよ」。届けるべき人たちに、出会えた瞬間だった。主催者の問屋はSNSやYouTubeで積極的に発信をする先駆者だったこともあり、一緒に出展した染め職人に誘われ、登喜蔵さんもFacebookを始める。丹後の片隅から発信した情報に、全国から反応があった。SNSやイベント出展を始めて、お客さまだけではなく作り手同士でも繋がりが生まれた。「関係者同士を引き合わせたことを縁に仕事が生まれたり、注文があったりね。着付けサークルと繋がって、そこで自然と販売会が開かれたこともあったよ」。

つながりから生まれるものづくりを楽しむために。ソーシャルネットワークの活動が導き出したひとつの想いだ。さらに登喜蔵さんは続ける。「イベントで一度にたくさんのお客さまに見てもらうかたちをとってきましたが、これからは少ない人数で丁寧に見てもらおうと思う」。コロナ禍によるイベントの中止、ものづくりの休息期間を経て見つけた答えだった。

「自分のことを発信して、見つけてもらわないといけない。君たちの白生地も一緒だよ。お客さんと繋がり、メーカー同士で横のつながりを作る。前へ出て、外へ出て、とりあえずいろんなものを見に行くといい」。自らも歩んだ道の可能性を、ひらく織メンバーに伝えてくれた。

布が「のの」だった時代から、生きていくために人は布を織ってきた。動力での生産が可能になってなお、人は手織りに魅せられ続けている。「布の一生は人の一生に重なる」。布の文化を研究してきた泰さんの言葉が、静かに響く。ひらく織メンバーが家業として、職業として携わる織物の大切な側面を知った。

記事 原田美帆 / 写真 黒田光力