岡山編Vol.2

世界が注目する児島発ジーンズ

JAPAN BLUE JEANS

広報室課長木村克也さんは開口一番、「10年前、丹後の産元を飛び込みでまわって生地を探したことがありますよ」と話し出した。「岩滝の機屋をまわったかな、今も変わらないですか?」との質問に、「人口も機屋も少しずつ減っています」と答える丹後チーム。

株式会社ジャパンブルーの前身会社「COLLECT(コレクト)」は1995年、それまでヨーロッパ向けドレスシャツ用の細番手(ほそばんて)しかなかった「ジンバブエコットン」から、特別にデニム用太番手(ふとばんて)を引いてもらい「ジャパンブルーデニム」を開発。世界で初めて「高級綿」をデニム生地に採用し、ジーンズを作業着からファッションアイテムへと昇華させた。そして1996年に創業した別法人「藍布屋(らんぷや)」で製品事業に着手。2006年に初の自社ブランド「桃太郎ジーンズ」を立ち上げた。それまで名だたるレプリカメーカー(大量生産ではなく、旧式力織機で生産し、ヴィンテージデニムの作り方を研究・再現したデニムも手がけているメーカーのこと)に提供していた生地のクオリティ、生産ノウハウに絶対の自信と、地域の工場とのパイプがあった。倉敷市の中小企業新規事業支援の補助金も使って起こした事業。泣かず飛ばずの5年に積み重ねた努力が、今、世界を振り向かせている。

現在、染めを含めて全工程、裁断と縫製までを内製化している商品がある。それが、手織りジーンズ「金丹(きんたん)」だ。サイズは顧客にあわせ一本ずつ特注で、注文から2年待ちだという。その理由は膨大な「手仕事」の集約にある。まず藍瓶で徳島の本藍を発酵させて、糸を染める工程に半年。整経後はたった一人の織り手によって風合い豊かな、驚くほど柔らかいジーンズ生地に仕上げられる。一人に限定されるのは、織り密度を一定に保つためだという。1日80センチ、頑張っても100センチという速度でジーンズ一本に必要な2.5メートルを織り上げるのに3、4日。一反50メートルを織り切らないと機から外せないため、ここにも2ヶ月半から3ヶ月ほどの期間が必要となる。そして、ようやく最終の縫製工程へ。ここで腰の裏地に使われているのが冒頭で出てきた与謝野町産経シルク・緯綿の生地。職人は社内で養成される。今回、縫製作業を見せてくださったのは武林さん。全工程を手がけることのできるベテラン職人。

縫製部門の部屋には武林さんを含めて女性が5名。エアーの力強い駆動によってジーンズ生地にミシンの針が走る。厚みのある生地に「金茶」色の糸が描き出す、藍色とのコントラスト。実演してくれたのは、「尻巻き」部分の縫製と「バックヨーク」の取り付け。チェーンステッチという方法で、強く美しく縫い上げられていく。

機場に一歩入ると、力強い低音が響いた。鮮やかな青色の織機と経糸の藍色の対比が美しい空間。現場を取り仕切るのは、「岡山一、メンテナンスがうまい」工場長の内田さん。経験を積み、カンを研ぎ澄まし、「異音センサー」という呼び名がつくスペシャリストだ。若手の女性と男性も機をまわしていた。内田さんのスキル、スペック。その半分でも受け継いだら一人前の職人になれると木村さん。製織に使われているのは「豊田G型重式力織機」。生産能力は170回転で1日平均40数メートル。最新のエアジェット織機やレピア織機ではこのシャトル織機の風合いに敵わないという。

今後、桃太郎ジーンズ事業部はジーンズ好きのコアな層を追求し、現在10億の売り上げを20億へと育てる。JAPAN BLUE JEANS事業部は、敷居をあげずにファッション層へ訴求する大きな商いを目標とし、リーバイス位の100億の事業に着地させたいと聞いても、もはや驚かなかった。創業から四半世紀で100人の雇用を生み、40億もの年商をあげる株式会社ジャパンブルー。その歩みは、地に足をつけた確かな一歩の積み重ねなのだから。

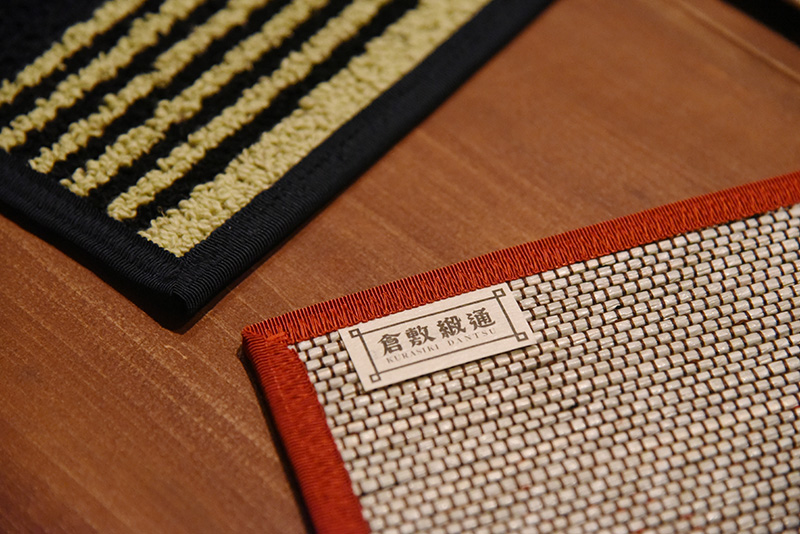

民芸の風が吹き抜ける 倉敷緞通

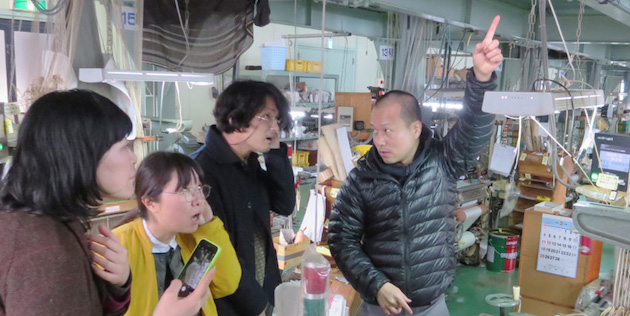

民芸品「倉敷緞通」。一度は生産が中止された織物を復興させた職人がいる。瀧山雄一さん。「今朝も実家の百姓をやってきたから。こっちの作業は1日4時間が限界かな」。そう笑いながら、緞通の原料であるイ草の加工をやって見せてくれた。3、4本のイ草を手にとって紙テープを巻きつけていく。イ草は熊本の八代、紙テープは四国産。ディスク上に巻かれた紙テープは1、2日かけてイ草と一体となり、緯糸になる。この作業に使う治具(じぐ)は瀧山さん作。以前、倉敷緞通が盛んに生産されていた昭和4-50年代の機械から改良を重ねて新しく作り直したものだ。

倉敷緞通のルーツは、明治時代に倉敷周辺の特産であったイ草を使って作られた「花ござ」。海外に輸出され、当時の輸出年額が1,000万を上回るほどの産業に。しかし製造品質の管理や納期、関税などの問題によって販売は悪化。その頃、花ござ製造に従事する発明家、矢吹貫一郎は「金波織」という、西洋人の趣向と和洋折衷の日本建築にあった意匠の織物を考案。時の倉敷地方の文化グループによって浜田庄司と柳宗悦に紹介され、芹沢銈介による図案やバリエーションの指導を受け、「倉敷緞通」という名前が付けられた。それから特産品として国内外に広がったが、太平洋戦争により生産停止。また戦後最盛期の昭和3-40年代には月間300畳をも超える勢いで生産されたが、原材料の高沸や物品税、職人の高齢化という問題を前に生産を終える。そして平成4年、伝統産業復興研究会が発足し、翌年平成5年に生産が再開された。

倉敷緞通は平織りを応用した構造になっている。表面と裏面では見える素材が異なり、イ草と紙テープを合わせた緯は裏面に。表面は、「リング糸」という自家製の緯が使われている。芯となる糸にリングを形成する糸を巻きつけ、更に抑えになる細い糸を逆回転で巻きつけて完成。このリング糸製造機も改良に改良を重ねて現在の形に落ち着いている。

織り工程は別棟の、元イ草小屋だった工房で行われていた。片引きの自作織機で、イ草、リング糸、イ草、リング糸…と順番にスイッチを押しては筬を打ち込む。以前は滑車の原理を使って人力で竹の竿で緯を入れていた。糸のカットなど全体の仕組みを整えるにも10年。整経の治具も、もちろん瀧山さん製。仕上げの縫製もご自身で行う。製造業が盛んな地域柄、内職をしていた家庭が多く、「祖母と母が縫製をしている姿を見ていて、ミシンにも馴染みがあって。何とかなるかなと」。完成した緞通の精度は言うまでもない。

生産ペースは年間80メートル。2-3年前は半年で80メートルと一番たくさん織っていたそう。現在の販売店は個人的なつながりがあるお店を中心に、愛媛や広島に5、6店舗。「問い合わせもあって、生産量を増やそうと思えば増やせるけれど、今後のネックは後継者。教えてあげられるけれど、食べさせてはあげられない。時期を過ぎてしまった。23歳のときに始めて最初の10年は暇で。35歳くらいから45歳頃まで死ぬほど忙しくて、そこで人が養えていたらよかった。38歳の頃には後継者のことを考えたけど、探す暇も人を雇うノウハウもなくて。自分で完結させるようにやってきて」。ものづくりで世代を引き継ぐ、家業を続けることのむずかしさ。

倉敷緞通の工房周辺にはイ草倉庫が点々と残っていて、イ草の生産が盛んだった土地を感じることができた。工房から見える小さな小屋に、「あれもイ草倉庫、あっちも…」と瀧山さんが教えてくれる。吹き抜ける初夏の風に、簾越しに光る水路。「この辺りもみんなイ草を植えていた。夏はイ草の相場が落ちる時期。米価いくらの時代にイ草は相場で現金収入ができた。お金のない人はすぐに売って、金持ちは倉庫で寝かせて。今、日本のイ草生産の状況はどん底」。日本古来の植物素材。私たちはそのことをあまりに知らないと自覚させられる。

瀧山さんが現在の工房を建てたのは10年前。創業は水島工業地帯のコンビナートで工務店の土地にプレハブを建ててもらい1年、その後隣の事務所に2年ほど間借り。そこから更に織機のあったところに移って10年、次に現在の場所へ。緞通のたどった道と同じく、瀧山さんの道も厳しい。何度も復活を遂げてきた倉敷緞通の数奇な運命、その未来は明るいと信じたい。

産地視察を終えたメンバーの言葉をここに掲げる。これから、彼らと彼らの機場におこる変化の道標として。

今井信一

4事業所とも昔からの伝統も大事にしながら 新しい事にもチャレンジされていた。何事も恐れずに、チャレンジにする事が大事なんだなと改めて思った。

高岡徹

帆布やデニムを織るシャットル織機に畳縁を織る細巾織機、段通を織るための大型手機。それぞれの織物とそれを織るための織機が一つの町にあることがとても印象的。土地の自然や町の歴史、文化。それに携わる作り手の特別な思いも感じられて、倉敷の織物に力強さを感じた。

羽賀信彦

丹後ではシャットルの管替えは織手さんが替えるのがあたりまえの作業だが、TOYODA織機は単丁で止まらずに管替えをするので本当に「早かった」。生地が織上がるスピードは想像を超えていた。

渡邉正輝

一番印象に残ったのは畳縁の生地を製造されている髙田織物株式会社。綺麗過ぎる工場と一流の設備。利益が出ているのだと、聞かなくてもわかった。下請けもこなしながら、オリジナル小物の販売。目標となる事業モデルだと感じた。

ひとつひとつの機場から、産地から、私たちの旅はまた次の場所へ繋がっていく。

記事 原田美帆 / 撮影 高岡徹

ここに書ききれなかったたくさんの情報や、笑い、そして機屋の思いを、もうひとつの産地ルポ「つづる織」にて配信しています。「ひらく織」とあわせて、ぜひご一読ください。