ひらく織 最初の訪問者

2017年、春にスタートしたひらく織の産地交流。たった数ヶ月の間に、ひとつの物語が生まれようとしている。西脇訪問の記事をきっかけに丹後産地に興味をもち、実際に丹後を訪れたいという青年が現れたのだ。関祥汰さん、21歳。

8月23日

文化服装学院に通う関さんと同校で教授を務める野沢彰先生が与謝野駅に到着。二泊三日、丹後・与謝野を巡る旅が幕を開けた。まず向かったのは「丹後織物工業組合中央加工場」。巨大な精練の浴槽から立ち上る蒸気、絹のタンパク質独特の匂い。絹織物産地を象徴する現場は、これまでにも国内各地の産地をまわっている関さんと野沢先生の目にどのように映っただろうか。

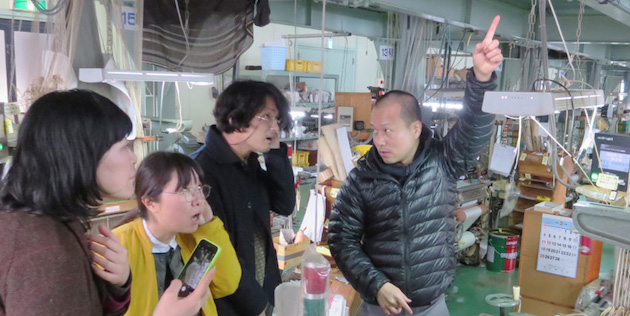

次に訪れたのは「株式会社ワタマサ」。専務の渡邉正輝さんによる、撚糸の仕組みや絹糸の構造、ワタマサが目指すものづくりの話を聞いた後に、関さん自身のことを話してもらった。ご両親がアパレルの仕事をしていた影響で自然と洋服に興味をもったこと。ファッションは新しいフォームより、素材そのものの色や光り方のディティールが印象に残ると考えていること。機屋になって産地からものづくりをしたいこと。「伝統の柄も昔は新しい挑戦でそれが認められて根付いて伝統になっていった。そういう経緯がある以上、伝統を守ることと新しい物を生み出していくことが重要」という正輝さんの言葉に「伝統を引き継いでいくという責任と個人として生産者として、新しいものを生み出していくという気概を感じ、感銘を受けた」と関さん。

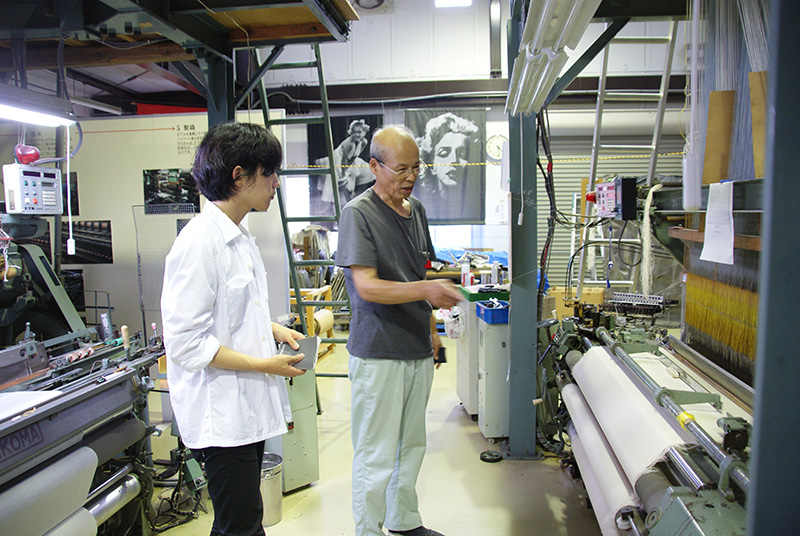

初日のラストは与謝野町織物技能訓練センターへ。指導員の尾関さんから織機と機拵えの説明を受けた。

夜は、高岡さんと羽賀さんも駆けつけて懇親会。関さんからは、「ファッションデザインは移り変わりが激しい。色や素材感は移り変わりが比較的少なくて、美しい。人の最初の直感に伝わりやすい」と生地に対する思いがあらためて語られた。

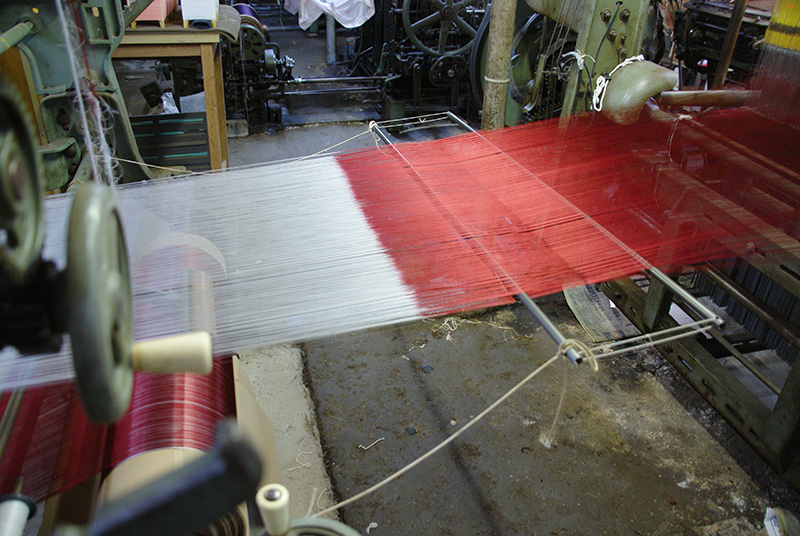

2日目は「柴田織物」からスタート。家業を引き継いだ頃の織物業界のお話、自社で紋紙を手がけるようになった経緯、そして昨年導入した織機をフル回転させての生地制作…柴田さんのお話が関さんの目を輝かせていく。OEM生産(他社ブランドの製品を製造すること)が多く情報発信がむずかしい産地にあって、制約のない生産体制を確立し、自分自身が最高に楽しい環境を作り上げること。直接お客さまに喜びの声をもらってさらに嬉しいという、究極のサイクルを目指すこと。柴田さんの言葉に関さんは頷いた。

続いては「宮眞株式会社」へ。和装の半襟や帯揚げといった小物生地の生産から始まり、40数年前にポリエステル製の着尺が開発されたことをきっかけに広幅織機を導入。和装の減少にともなって洋装生地へと切り替え、約10年前には海外販路も開拓。現在ではフランスを中心に世界のメゾンにも採用されている。糊付け機から撚糸機、電子ジャカードに高速織機が並ぶ工場は、丹後とは思えない。「これからは、自社工場にある程度の設備を揃えないと生き残れない」と宮崎輝彦さん。部屋を埋め尽くすハンガーサンプルに、関さんも野沢先生も感嘆。

続いて向かったのは、「産地で生み出される極上の生地、その素晴らしさを地域内外に広めよう」と活動している「コ・クチュール」。地域の女性が集まり、シルクの子ども服や婦人服を生み出している。子守をしながら、おしゃべりしながら裁縫する姿に「これまでに行った他の産地にはあまりない、市民と職人の距離感が近い場所」と関さん。

そして高岡さんの機場「高美機業場」へ。綛(かせ)の絹糸から糸繰(いとくり)、そして撚糸も自社で行う工程を案内。野沢先生が驚きの声をあげたのが「八丁撚糸機」。「他の産地では動いているところを見たことがない。博物館に収蔵されているものから動き方を推測していた撚糸機が現役で動いている。シーラカンスレベルです!」と興奮しきり。この土地においては当たり前の風景が、日本の地域に残されたものづくりの底力であること。訪問者がそれに気付かせてくれた。

2日目最後の見学先は、羽賀さんの機場「羽賀織物」。技術の粋を集めた反物を前に、関さんは食い入るように生地を見つめていた。「個人的に着物生地は保守的で平面的なデザインしかないと思っていたけれど、洋服地以上のエッジの効いた、そして手の込んだ、誤解を恐れず表現するなら“誰もやりたがらないような”生地はそのイメージを覆すものでした」。若い感性に響いたのは、産地が積み重ねてきた技術と美しさだった。

最終日は「与謝野町染色センター」の見学へ。学院の施設にはない設備や染料の取り扱いに、指導員の増田さんへの質問ラッシュが止まらない。

次は「由里機業場」へ。シルクネクタイを手がける機場で、高密度の経糸と豊富な先染め糸のストック、由里直樹さんの創作意欲から多様な生地が織り上げられている。多重組織に特殊プリーツ、特許を取得した組織の生地…部屋の片隅から次々と出てくる生地のバリエーション。関さんからの質問は「どんな時に生地のアイデアが浮かびますか?」。由里さんの答えは、「雑誌などを見ているときに“うちだったらこんな表現ができるって何となくのタイミングかな。そのために、自分の機場で何ができるのかを分かっておくことが大切。これまでの知識と経験から“こうしたら、こうなる”がないとものは作れない」と。

最後の訪問は「小池織物」。社寺仏閣で使われる幕や衣装、お守りの生地を手がける機場を案内してくれたのは小池聖也さん。関さんと同じ二十代ということで、自然と地域の若者の話題になる。「若手だからと言って大変なことは特にない。青年部や絹友会(きゆうかい)はあるけれど機屋つながりの集まりは少ない」。小さい頃から何となく家業を継ぐのだと思っていた聖也さんと、都市部から一念発起して産地を目指す関さん。二人に共通するのは「織物設計は面白い」という思い。関さんは、機場で見た経糸に絞染めがほどこされた生地にも興味津々。数多くの機場をまわりながら、彼自身の感性が反応するものを見逃さなかった

後日届いたメールには、こう綴られていた。野沢先生は「丹後を一言で表すと“人の和”。機屋に大規模の撚糸機があり、 “ちりめん”の産地たるゆえん。他の産地とは大きく異なる自立の光景。今は現代のやり方として設備投資も製品開発も個々で模索しているが、将来的に未来型の分業産地が生まれそうな“人の和”を感じさせる産地でした」。関さんからは「丹後が和装の産地という歴史を持つ故、どの機屋さんも歴史があり、またこの現代の市場に対応する為の進化をしていること。昔からの織機や撚糸機を大切に使うと同時に、新しいジャカード機を導入したり機場の増設や新しい織の開発に熱心な、ハイテクとローテクの同居するような機屋さんが多いと感じました」と、文面からも彼の熱量が伝わってきた。

その2ヶ月後

与謝野駅に関さんが再び降り立った。

「よさのワーキングステイ・トライアル2017 – 染織プログラム」の参加者として、柴田織物でのインターンにやって来たのだ。約10日間にわたって、機場仕事からデータ製作、取引先や幅広いジャンルの来客と打ち合わせに同座、予期せぬ織機の不調を乗り越えながらオリジナル紋柄の半襟2点を織り上げた。合間には、「ひらく織」チームとの懇親会や柴田さんの妹夫妻が営む「まさ農園」での新米羽釜ごはん会にも参加。プログラムの仕上げとして参加した「きものサローネin日本橋」では師弟コンビもすっかり板についていた。

インターンを終えた関さんは「産地で働きたい」という夏から変わらぬ思いを深めていた。大人びた目の奥にある決意は、柴田さんにも伝わっている。「21歳と思えない聡明さは、彼のこれまでの人生で経験したことの深さを物語っている」。これからの丹後を織りなす出会いが生まれた。

記事 原田美帆 / 撮影 高橋愛