山梨・富士吉田編Vol.1

いま、産地に人を呼び込む動きに注目が集まっている。

織物産地として先行する富士吉田へ、ひらく織チームの先遣隊として飛び込んだ。

3日間の視察は「産地の学校×ヤマナシハタオリ産地バスツアー」からスタート。

(「産地の学校」は、株式会社糸編が主催する、繊維産地の活性を目指した週末のプログラム。繊維産地、アパレル産業に携わる人材の育成、ネットワーク作りや、繊維産地における課題の明確化、人材のマッチング、自走可能なプロジェクト支援を目標に開校された)

新宿駅から出発したバスには、主催者である山梨県産業技術センターの五十嵐哲也さん、株式会社糸編の宮浦晋哉さんをはじめ、デザイナーや生地商社社員などの参加者が乗り込んだ。車内では五十嵐さんより、「かつて百貨店で反物を買って洋服を仕立てていた時代、織物産地は広く一般の人々に知られていた。しかし現在では既製品ばかりで産地のことを知らない。知らないということは存在しないと同じことで生き残れない」という、産地観光に取り組み始めた経緯が語られた。

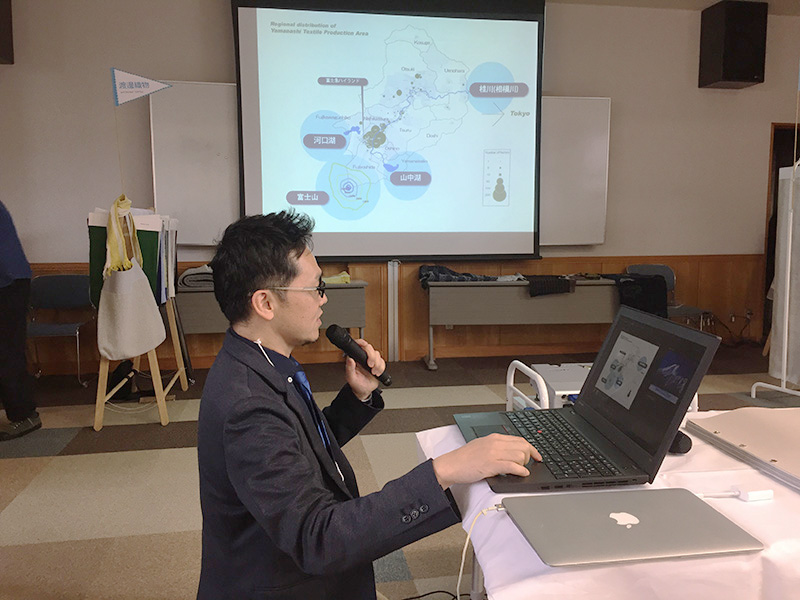

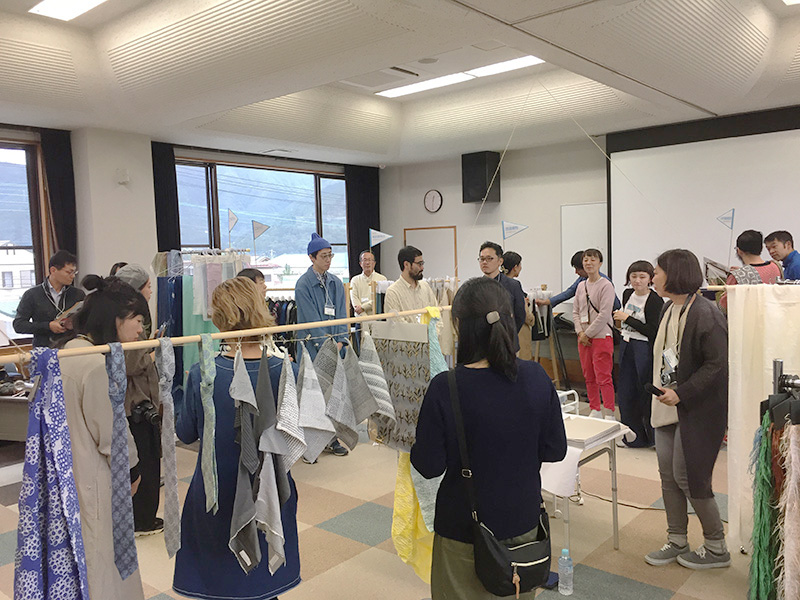

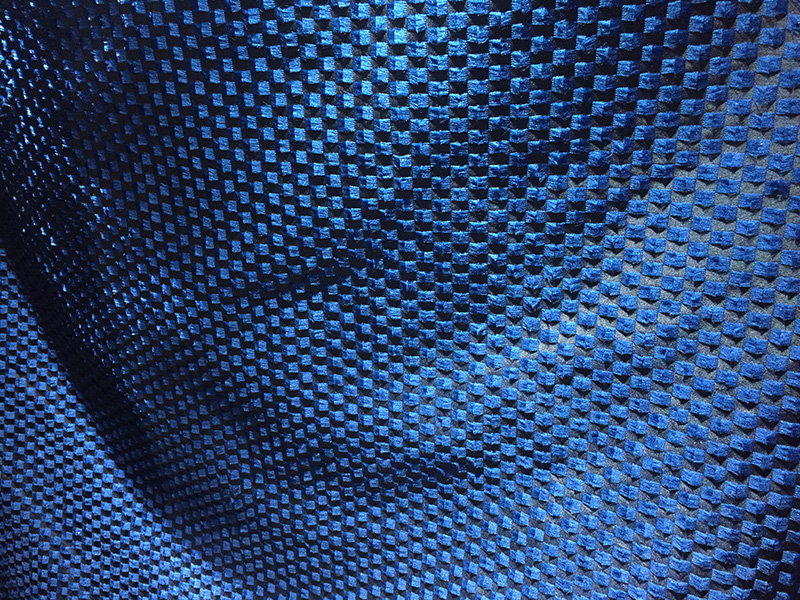

到着後にまず訪れたのは「ヤマナシ産地テキスタイルエキシビションVol.7」。冒頭に、産地の成り立ちのレクチャー。富士山の豊かな伏流水が先染めと精練の技術を育み、織物が生まれた土地。江戸時代には山奥に位置する場所柄、運搬が容易な薄くて軽い羽織の裏地「甲斐絹(かいき)」が生み出された。戦後、 絹をはじめとした非常に細い糸を数千本から一万本以上の経糸にする「細番手高密度」を強みに多品種産地へと変貌し、OEM生産を軸に発展。その後の流れは五十嵐さんのお話にあったとおり。会場には約14社のサンプルや製品がならび、参加者は思い思いのブースをまわった。

昼食は機場のまかないとしても有名な「吉田のうどん」。麺は讃岐うどんを超えた太さと硬さで、つるりと飲み込んでしまう丹後のうどんと正反対。

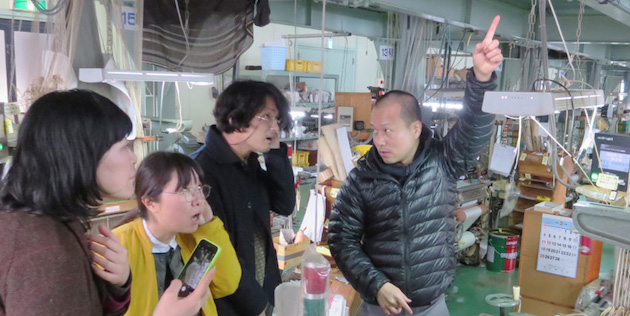

午後に向かったのは「株式会社川栄」。若い兄弟3人が、それぞれ経営、紋意匠室、営業販売のトップを勤めている。現場を案内してくれたのは営業の武史さん。一貫生産の織元として、生地設計・製織・そして近年導入したインクジェットプリント加工まで行っている。プリントが映える生地の設計、という新しい分野を切り開いていた。

ここで有名なのは生地のアーカイブ施設だ。先代が60年前に海外で見本帳を目にしたことをきっかけに考案し、それから約50年の見本地と製織データを蓄積。紋意匠はデジタルに移行される前の手書きのものが保管してあった。富士吉田では紋意匠を描くことを「星を突く」と表現する。「機屋の個性は紋にあり、腕のいい“つき屋”の紋意匠は躍動感があると言われる。お客様の求める生地の質感のイメージを読み取って提案すると“川栄さんに頼むと一手間がないね”と言っていただける」。その一手間というのは、一つどころか十かそれ以上の仕事だと容易に想像できた。

そして現代の紋意匠を手がける部門へ。次男英之さんの仕事は織物設計。製品のスケール感に合わせたイメージ調整に始まり、ジャカードの針数やリピート制限、経糸と緯糸の密度を反映して設計図を作る。この重要な工程を担う職人、富士吉田産地の平均年齢は70代。後継者が育たないと言われる業界において、社内に専門部署を構えることの重要さはどの産地でも変わらない。

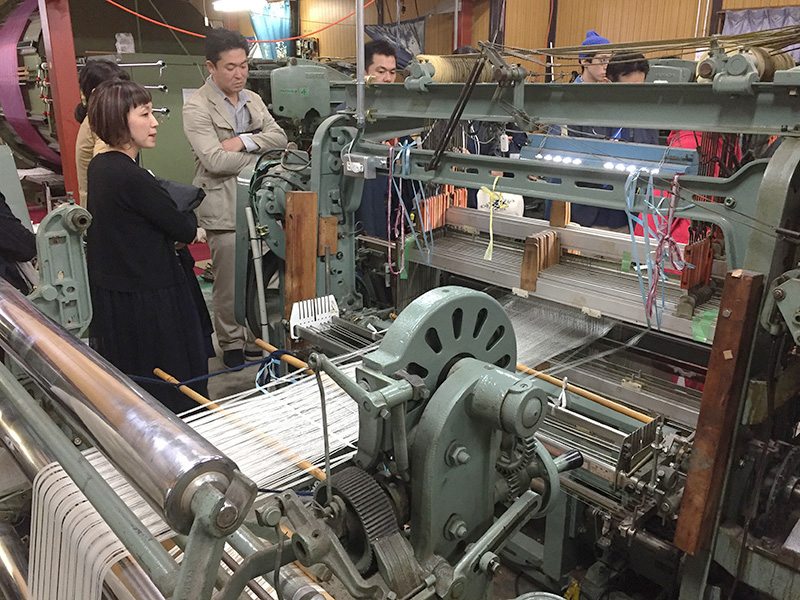

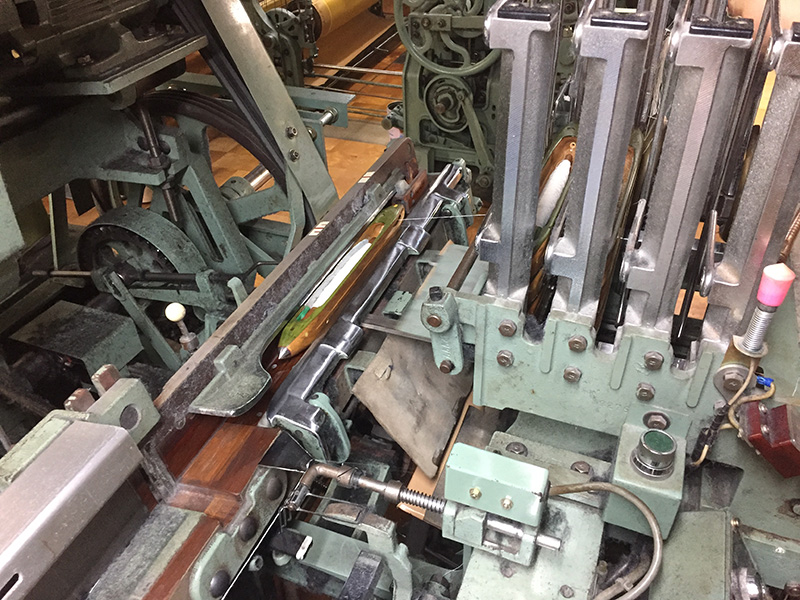

次に訪問したのは「武藤株式会社」。若い兄弟2人が力を合わせて素晴らしい織物を生み出している。極細番手の天然繊維を使ったストールを中心とし、服地などを生産。レピア織機も備えているが、シャットルで織ることによる風合いや幅広い糸への汎用性から可能性を見出して切り替えを進めた。現在、20台の賃機をいずれは自社工場に揃えたいと語る長男圭亮さん。「高速化・自動化が進む織物業界との差別化」。言葉にすると一言だけど、もはや生産も停止された古い織機を導入して、織機を備え付ける為の工場のコンクリ打ち、墨出し、ジャッキを使った設置、機械の整備、とすべて手探りで進めてきた。

極細の糸はとても切れやすいため、機音は丹後に比べてゆっくり。ドビー式シャットル織機6台が稼働する機場では、次男の亘亮さんも織付けに取り組む。多摩美術大学大学院を卒業後、移住したという女性スタッフの姿も。

サンプル整経機も備え、小ロットに対応。撚糸機、洗いやプレスといった「加工屋」の設備も導入し、「プリントや捺染、ニードルパンチなどの設備も増やしていきたい」と、その勢いは止まるところを知らない。ほかで再現できない技術が強みであり、高みを目指すが故に要求に対応できる外注先はない。「それならば自社でやるしかない」。覚悟と目標とが入り混じった、強い言葉が印象に残った。

締めは地域の機屋さんとの交流会。私の見ている丹後の魅力と可能性について、皆さんの前でお話する時間もいただいた。

翌日の10月7日と8日は、富士吉田市が主催する「ハタオリマチフェスティバル」へ

織物工場の生地の展示販売と国内のファクトリーブランド、個人の作家が集まった合同マーケット「ハタオリ工場祭」や、神社の境内では古道具や雑貨店、飲食店が集まった屋外露天市「吉田のまちの道具市」が開かれ、たくさんの人で賑わっていた。

商店街の一角では、株式会社糸編の宮浦晋哉さんによる「産地の学校・青空教室」が開校。機屋さん、紋紙屋さん、テキスタイルデザイナー、整経屋さんと多彩な顔ぶれのゲストを招いて、広くて深いトークが繰り広げられた。1時間目の「新しい機屋・新しいお針子 WATANABE TEXTILE・渡辺竜康×流しの洋裁人・原田陽子」は、全国を旅しながらセミオーダーメイドの洋服を縫いあげる陽子さんと、渡邊織物の竜康さんがコラボレーションする洋服のお話を拝聴する。

2時間目は「徹底解剖!ドビー織機とジャカード織機」。紋紙作成を担う有限会社テキスタイルフジの渡辺秋穂さん、株式会社オヤマダの小山田直司さんを講師に、なんと織機から下ろした状態のドビーとジャカードも会場にお目見え。「紋紙とはなんぞや?」から始まり、打ち込みの密度やリピート柄の大きさによって紋紙枚数が変わること、それが制作代金に反映されることが説明される。

3時間目は「テキスタイルデザイナーの仕事 宮下織物・宮下珠樹」。授業の前に、別の場所で開かれていた展示を見に行った。蔵の中に展示されたテキスタイルとドレスは、長くたっぷりとした量感のファーが全面に波打っていたり、玉虫色の変形プリーツが艶かしい輝きを放っていたり、エッジの効いたカット加工が陰影のリズムを刻んでいたりと、とにかく一目見たら忘れられない生地だった。その数々のテキスタイルをデザイン・設計された珠樹さんのお話に皆が聞き入る。

4時間目は「整経屋の1日 マルヒデ整経・桑原一憲」。25歳のころ、家業を継ぎに戻った一憲さん。そのころから、どうやって整経の品質を高めていくか家族で話し合ってきた。「分業によって完成する織物業界では、完成品にエラーが見つかった時に整経が原因とされることが少なくない」。以前は、「クレームやエラーの連絡が多くて」電話が鳴るのが怖かったが、やがて「良いものが出来たよ」「織りやすかったよ」という反応に変わっていく。幾つものアップデートを積み重ね、現在に至る。「精度に自信があるので価格設定は高めです。営業に出ると価格交渉されるから。下から強くならないと、工賃もあがらない」。のことは厳しい状況だが、「ほかにバイトをしてでも整経しますよ」と一憲さんは笑っていた。

5時間目「先染め産地を支える染色の仕事」、6時間目「布を織る人、デザインする人」の授業は、産地の工場をまわるために参加ならず。

最初に尋ねたのは「有限会社テンジン」。シャトル織機でリネン生地を織っている。元はネクタイの生地を織っていたが、ヨーロッパのアンティークリネンに出会い、長い年月をかけて風合いが変化すること、愛着をもって使われる魅力に可能性を見出したと、小林新司さんが話してくれた。糸の仕入れから工程までいくつもの試行錯誤を繰り返し、ファクトリーブランド「ALDIN(アルディン)」を立ち上げ、最終製品までの一貫したものづくり体制を築き、今では製造が予約待ちという状態に。

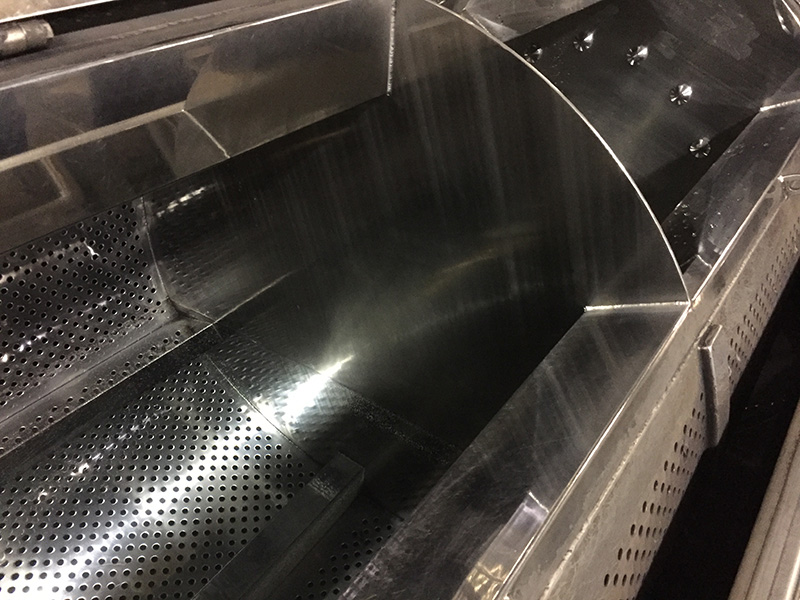

次に訪れたのは「山梨県織物整理株式会社」。機屋が織り上げた生地の洗い、整理、特殊加工などの仕上げを担う。工場を案内してくれたのは小杉真博さん。運び込まれた反物が巨大なローラーから引き出されて、水槽で糊を落として、ウールの生地をこれまた巨大なタンブラーで縮絨(しゅくじゅう:毛織物の仕上げの工程で、組織を緻密にし、また毛端を絡ませてフェルト状にすること)させたり、その反対に熱でシワをとったり。先代が開発した「ニードルパンチ」の機械や塩類でコットンを収縮させる「塩縮」の技術など、巨大な機械の仕事に繊細な手仕事が加わって、ハイブランドから指名の仕事も受けている。

翌朝に向かったのは「株式会社前田源商店」。オーガニックコットンを主軸とした生地の設計から製品化、流通、販売まで行っている。製品はインテリアから洋服、生活雑貨と幅広く、その価格決定や販売先の選定まで自社管理を徹底。前田市郎さんのお話は「自社に織機をもたないから、全国がうちの産地だと思っている」という一言から。「うちは設備をもたない機屋。持っていないからこそ、幅広い組み合わせがいろいろと考えられて、ネットワークが強みになる。最終的には、ひょっとしたら織物じゃなくてもよくなるかもしれない。人間性や生き方そのものがものづくりになる」。

午後からは「株式会社槙田商店」へ。前日の「ヤマナシ産地テキスタイルエキシビションVol.7」でもお話を伺った槙田洋一さんを訪ねて。織地から縫製、組み立てまで産地内で仕上げる傘やレインアイテム、高品質の服地を生み出している。東京造形大学出身の井上美里さんがデザインした「菜 sai」というシリーズは野菜をモチーフに、糸の特性や織技術を生かしてデザインされた、雨の日が楽しくなる傘。

最後に訪れたのは「有限会社田辺織物」。座布団生地の製造から小売りまで取り回すのは、田辺丈人さん。ジャカード織機で織り上げられる座布団は、家庭用から社寺仏閣まで幅広く使われている。「富士吉田は機屋さん同士、昔に比べて仲がよくなった。お互いに助け合わないと機が織れなくなるし、情報を囲っている場合じゃない。機屋が集まると“織機を直す知識”が集まるし、困ったことがあれば連絡しあう」。産地内部から開かれていった様子を伺い知ることができた。

旅の終わりに。富士吉田が産地の名を発信し始めて約10年。悩み考えて行動してきた、その足跡が富士の裾野に刻まれている。どこまで登ったか、雲に隠れた富士山は答えてくれない。そして機屋は今日も機場に立つ。ここからしか生まれない可能性を探して。

記事・撮影 原田美帆