東京・江戸編Vol.2

物語を紡ぐ呉服屋 銀座もとじ

「金は錆びない」。

入社一週間で日本各地の様々な産地、作り手を巡り、その出会いの中で銀座もとじ二代目 泉二啓太さんは、一人の職人から生き様を込めたこの言葉を授かった。「正直な仕事をしていれば人は見てくれると教えてくださいました。いまでも、この言葉を何より大切にしています」。

家業に入って約10年。「自分たちの目で見て聞いて触れて、自分の言葉で作り手の思いを伝えたい」と産地に足繁く通い続けている。「子どもの頃は着物姿の父に反発して、和装が嫌でした」。その反動でファッションを志し、ロンドンの大学へ留学。海外に出てはじめて自分が日本人だということを強く意識するようになった。そして日本の民族衣装として着物を客観視するようになった頃、出張でミラノを訪れた着物姿の父に再会。外国の街並みの中で注目を浴び堂々と歩く父の姿を見て、初めて「着物を着てみたい」という思いが芽生えた。

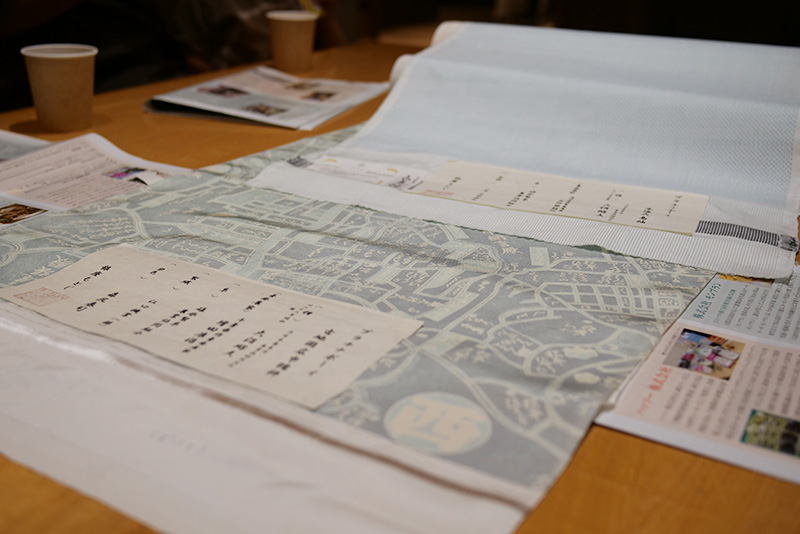

2016年。銀座もとじは「蚕からのお誂え-世界で一つのきものづくり-」として、お客様体験型のプロジェクトを始めた。養蚕農家を訪ねて実際に自分の着物になる絹糸を生むお蚕さんに桑の葉をやり、製糸工場ではそのお蚕さんが作った繭から糸を取り出す製糸工程を見て、最後は糸に撚りをかける八丁撚糸の体験も行い、機場を見学。約一年をかけてものづくりの現場を、お客さまが主人公となって体験する「プラチナボーイ物語」。そしてその反物には養蚕農家から製糸、製織まで携わった人の名前が一枚の証書に刻まれる、最後の一人に「主」としてそのお客様の名前も記される。

このプロジェクトにはもう一つの産物がある。37年もの歳月をかけて開発された雄のお蚕さんだけが孵化する純国産蚕種「プラチナボーイ」。その糸は細く艶やかで美しい。しかし育成や製糸、製織の品質管理に求められる技術や熱意も比例して大きくなる。それを支えるのが、これまで表舞台に登場することのなかった作り手たち。その存在を証紙というかたちで記し作り手たちに光を当てることによって、作り手の心に響いたのだ。ある養蚕農家は次の工程である製糸まで勉強し、どうしたら綺麗な糸が引ける繭になるか研究した。そして自分の繭からできた着物を初めて目にし、感激して自らが「主」となった。その姿を見た養蚕農家の小学生の孫はインターネットでおじいちゃんの名前を見つけて「おじいちゃんかっこいい。私も養蚕やりたい」と後継者を目指す、かけがえのない物語が生み出されていく。

「自分の仕事に誇りを持ち、お客さまが喜ぶ姿を想像できる作り手」が増えれば、きっと産地は変わる。

江戸に咲いた更紗(さらさ)の夢 三代目更勝(さらかつ)

「うちでしか織れないという生地じゃないと駄目」。

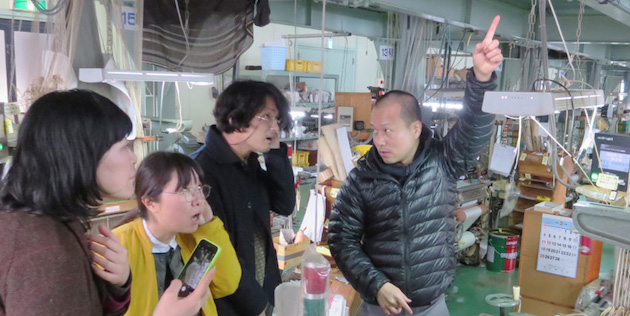

株式会社三代目更勝 四代目青木章三さんの開口一番。

更紗とは、木綿に紋様を染めたインド起源の染織製品のこと。シルクロードを通じて日本にもたらされ、舶来品として珍重された。やがて江戸時代に綿花の栽培が広まると国内でも更紗の生産が始まる。初代更勝は江戸末期に手書き染色の工房を構えた評判の職人。特に更紗において同業に負けない技量を誇ったことから「更勝」の名を奉られ、屋号となった。二代目も手書き更紗に秀で、それまでの異国情緒柄に和の図案を取り入れ、男性用の下着に更紗染めを施す新たな展開を切り開く。三代目は国内初の絹地型染め更紗を開発。代々に渡って「更紗」の型を破り続け、ついに「江戸更紗」の基礎を完成させる。一躍有名になり年間800反もの染色を行う時代がやってきて…

更勝しかできないことを追求してきた結果が、江戸更紗という新しいカテゴリを生み出した。章三さんの一言は、家業の歩みそのもの。目の前に広げられた更勝の江戸更紗。緻密な模様、深い色合い、100年以上も前の試行錯誤の数々。色めく私たち。

「更紗の柄に天地があるものは使い方が限定される。四方送りができる型だと、どんなものでも染められる。先代の染料は赤、藍、茶。更紗はその3色から始まって重ねて他の色を出す。すると型染めの枚数はどんどん増えていく。今は30枚くらいだけど昔は42枚とか300枚とか。衽(おくみ)、上前、背とそれぞれで作って繋がるようにしていたけど、もうそんな型は作れない」。

更紗にかかる手数と手間、そしてコスト。「型を作ると70万くらいかかるよ」。型代と図案代も染め元が負担する構造のため、まず費用償却のために何十枚も売らないと利益は出ない。丹後の織元も同様、糸の仕入れや費用負担など問屋とのやり取りで苦心している。それを知ってなお「そんな…」と声が漏れた。

小学生の時から家業を手伝っていた章三さん。「今も外に残る洗い場で、冬はかじかむ手をお湯で温めながらやっていたよ」。50反の浴衣を自転車に乗せて両国橋を渡って問屋へ。途中で前輪が浮いてしまって、転がった反物を追いかけて周りの人に拾ってもらったこと、行く先々で可愛がってくれるおじいちゃんがいたこと。楽しかったと振り返りながらも、次の瞬間にはこれからのものづくりに言及。「これから続けていくには、“使ってなくなるもの”でないと無理。“残るもの”であれば、いつも使えるもの。親に頼んで買ってもらうものではなく、自分で“楽しみましょう”と買ってもらえるものを作らないと」。現代のあらゆる製品やサービスにも共通する要素を、職人は見抜いていた。

工房には数え切れない色見本の束。足元が土なのは疲れにくいから。壁にかかるのは鹿の丸刷毛(まるばけ)。毛の中に砂が入っているのは保水のためと、乾燥した時に毛が詰まりすぎるのを防ぐため。「その刷毛職人は止めてしまった。一年分の鹿毛を買って作っていたけど、使う人がいない。一年分のお金を寝かせておけない。スーパーに働きに出れば、入ってくるばかりで出るものはない」。

ものづくりが、失われていく。

「日本人に余裕がなくなった。着物を着てご飯に行くっていうね。伝統を重んじず、新しいものに飛びついていくのは日本人が世界一じゃないかな。家でも、欧米では長く直して住んできた。これではいいものを残したくても無理」。

この時代に、家業の機屋を継いでいくと決めた若者たちに章三さんは言う。

「うちでしか織れないものじゃないと。そこが難しいんじゃないかな」。

神田川に流れる江戸の粋 富田染工芸

「代々140年に渡って伝統の染を守ってきた富田染工芸は、5代目の私から考え方を変え“きものの染の冨田”から“染めの富田”になった。あなた達はなぜ“着物の織り屋”ではなく“織り屋”になろうとしないのか」。着座した直後、ひらく織一同は構える暇なく先制攻撃を受けた。

富田染工芸五代目 富田篤さん。大正時代に創業した江戸小紋・江戸更紗を中心とする染め屋の代表取締役を務め、染めから着物・絹に関連する組合や振興会の理事長、会長職を歴任。

江戸っ子らしいキレの良い質問が続く。

「全国に織物産地があって、皆が頑張っている。今後、何が中心になると思う?」

「その中で丹後産地はどのくらいの位置だと思う?」

「丹後織物の認知度は?」

控えめな丹後人がたじろぎながら答えていく。

「小幅しかできないし、簡単には思い浮かばない」。

「丹後織物もなかなか浸透していないと思う」。

「白生地だから、知られにくい」。

そしてすぐに、切り返される。

「白生地だって立派な完成品じゃない。ジャカードの技術でもっといろんなことができる。日頃のことで手一杯だって?仕事がいっぱいあるなら、わざわざブランド力をつけて戦わなくてもいい。ブランドを作れば問屋に頼らなくてもいい。何でその努力をしないのか」。

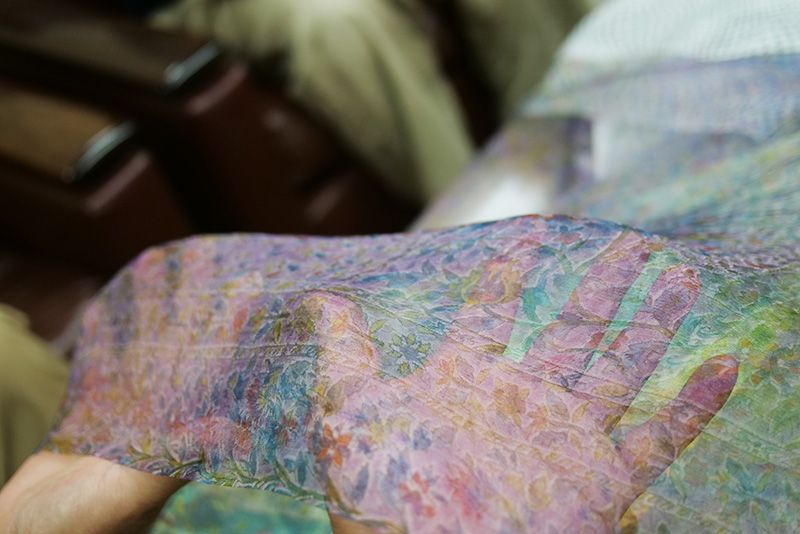

スカーフやネクタイなどのアイテムを江戸小紋や江戸更紗に染め上げる新ブランド「SARAKICHI」を立ち上げた篤さん。江戸小紋の伝統柄は1ミリにも満たない小さな円の連続で、遠くからは無地柄のように見える。近づけば洒落の効いた図案が見えてきて、手彫りならではの揺らぎがあってしっくりと目に馴染む。反物幅40センチに合わせた型紙でも配置や組み合わせを再構成し、このために制作されたと見間違うようなデザインを生み出していた。

染めが施されたストールは、天女の羽衣のように薄くて軽い。それは日本各地の機屋の努力の賜物だった。丹後と同じく小幅織機の産地で織られた、広幅の薄地。織機を変えずに工夫を重ね編み出した、宙を舞う軽さ。「薄物に二重織。織るのも染めるもの難しくて面倒。でもやる人が勝ち」。

富田染工芸では、この日も反物の江戸更紗を製作していた。ベテランの職人からおそらく二十代であろう若手職人までが揃い、一貫生産する工房。スタッフは自ら門を叩いてくる人のみ。根気の商売だからねと冗談めかす。代々使われて来た型紙の枚数は10万枚を超えるという。戦火を免れるため八王子まで疎開させた。デザインなんて言葉が輸入される前から蓄積されてきた、日本の誇る「意匠」の価値は計り知れない。伊勢で彫られた型をずれないように置く、何十回という染め作業を一定の圧力で行う刷毛さばき、季節や天候によって変化する染め上がりをコントロールする調色と蒸し工程。神田川の辺りでずっと続けられてきた江戸の技。

「これから着物はどうなると思う?」

ひらく織メンバーが答える。

「丹後は生産量が落ちたとはいえ年間約30万反。これだけの着物を誰が着ているのか不思議になることがある」。

「もう断崖絶壁に来ている。いつまでも親から引き継いだものを守っているだけでは先細りになっていく。次の種火を探して、“丹後でしかできない”“うちでしか出来ない”というポジションを作る、つまり自分たちがブランド力をつけることだよ」。篤さんの重ねる言葉は、いつしか激励になっていた。

先人の言葉を受けて、帆を張ろう。

厳しい海路の先にある丹後産地の可能性に、私たちの針路を合わせようと思った東京のひらく織。

記事 原田美帆 / 写真 高岡徹、黒田光力

小池聖也

色々回って感じたことは、研究心がものすごいなと、その結果他にはないものをそれぞれ見つけておられて、僕自身は親から受け継がれたものをそのままこなしているだけなので、今のやり方を変えたいなと思った。当たり前のことかもしれませんが、日々の仕事をこなすことに夢中で視野が狭くなってて気づけていなかったことに気付くことかできた旅でした。

高岡徹

“もっと織物の勉強しなさいっ!”や“着物を着る人が減ってるんだから、もっと殻を破って考えたほうがいいよ!”などなど僕たちに潜在する日々の不安をとても強く指摘されて、忘れられない研修になりました。

羽賀信彦

訪問先の方々から、同じことをしてるのではダメ。と言われ、新しいモノづくり(和装分野からの転換)への挑戦をすることを勧められ、今後は新商品の開発が必要だとますます実感しました。