東京・八王子/埼玉・所沢編Vol.2

シャットルの音色が織るマフラー

有限会社細芳織物工場

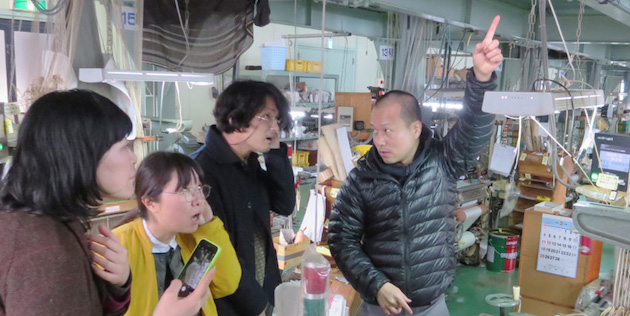

カン・カン・カン、シャットルの響く音。カチャ・カチャ・カチャ、キャタピラの回る音。その音がどこから生まれているのか、足跡を追うように織機を眺める。一つ一つの部品が規則正しく動いている様子が分かる。豊田式鉄製小幅動力織機(Y式)、鈴木式織機、八王子で生産された高橋式織機…古いもので大正時代から引き継がれた織機たちが、心地よい音を奏でていた。

「今年は台風でがんど屋根から雨漏りがして。ちょうど忙しくなる時期だったから大変でした」。有限会社細芳織物工場3代目 細田和男さんは、時折止まる織機を動かして回っていた。細芳織物工場の主力製品はハイブランドのマフラー。生産は8月から10月にかけて最盛期を迎える。今年は大型台風が関東を直撃したため、土曜日を返上して納品に間に合わせたのだという。シャットルが織りなす風合いを求めて、オーダーが入ってくる人気の工場なのだ。

これまでに手がけた製品のファイルを見せてくれた。ふわふわ、もこもこ、ざくざく。どれも特徴のある織物で、一度触れたら忘れられないくらいインパクトがあった。一見するとざっくりとした編み物と見間違うほどの密度のものも多い。「こういうものは織るのが難しいのではないのですか」。思わず出た質問に「うちで使っているシャットル織機は手機に動力をつけただけのようなものです。だから、意外と何とでもなる。太い糸を扱えるところも少ないので、薄手のものより値段も通りますよ」。細芳織物工場の経糸本数は小幅で3~400本。丹後では紋織物の場合は3800本前後、無地の着尺では約1800本から2300本あたりが一般的と言われているので、同じ織物と言えど別物のように違う。

ドビー織機の組織パターンは、細長いプレートに突起物を差し込んだキャタピラのような装置が操作している。オルゴールのように、突起が引っ掛かって綜絖の動きを制御する仕組みだ。1枚のプレートには2回転分の突起がセットしてあり、組織の大きさや柄のリピートによってキャタピラの長さは変わってくる。ひとつ、天井まで吊り上がったキャタピラがあった。その数250枚。複動式のため1リピートが500回転の製品ということになる。突起の差し込みは1本ずつ人の手で行う。気が遠くなり「間違いそう…」と呟くと「間違うんですよ」と冗談で返してくれた。

もちろん間違えば原因の箇所を特定して修正しなければならない。キャタピラはシリンダーとも連携して、織物の長さを設定したりシャットル交換のために停止させたりすることもできる。動く仕組みが目で見て理解ができると、愛着がわく。

機場の中央に置かれた管巻き機は見たことがない形をしていた。浜松で買ってきたという。「これだと太い糸も巻けるんです。うちは天然繊維であれば、どんな太い糸でも対応しているので」。シャットル織機は管に巻かれた糸がなくなれば管を交換しなければならなく、太い糸を使うほど交換の頻度は増える。最も太いもので1分ほどでなくなってしまうという。「そうしたら、ほとんどその織機に張り付きですね」。ひらく織メンバーも驚く速さだ。例えば丹後の無地の着尺地の機屋では、平均して一人で約4台から6台の織機を見ている。1台にかかりきりになるということは、その分人件費がかかるということを意味していた。

創業は祖父の代で、最初は手機による生産だった。先代は綿とウールの着尺を手がけ、1960年代初めにマフラーへと転換。生産シーズンに合わせてコースターなどのインテリア製品も開発してきた。「工場ですから、回していくには生産量が平らじゃないと」と、現在でも新しい製品の企画に余念がない。また着尺をやってみようか、ボディータオルはどうだろうかと話す横顔は、「うちの織機で何ができるだろうか」とワクワク感に満ちていた。技術の伝承、設備の維持、機場の取り回し…学ぶことはたくさんあったが、一番はこの情熱だった。

染めるの先へ 株式会社奥田染工場

「同世代がいっぱいいて嬉しい」。朝の冷たい空気に包まれた染工場に、奥田博伸さんの声が響いた。「もう若手の職人はいないと思って産地の外に出てみたらこんなにたくさん仲間がいたなんて」。株式会社奥田染工場 3代目となる博伸さんと会うのは3回目になる。

2018年には私、原田が工場を訪れた。「つくるのいえ」という活動にひらく織との共通項を感じての単独訪問だった。次は2019年9月、丹後で開かれた「プレテキスタイル産地ネットワーク」というイベントのため博伸さんが来丹。そして今回の訪問で、初めてメンバーとしっかり言葉をかわすことができたのだった。前回ここを訪れた時の様子も合わせてご一読いただきたい。

「もう説明することなんて何もないですよ」。冗談を言う博伸さんの後ろをついて工場を回る。水を貯めるタンクの下に、通路の脇に、隣家との隙間に、あらゆるところにシルクスクリーンで使われるフレームがぎっちりと並んでいた。一体何枚あるのだろうか。これまでに染めてきた型は奥田染工場の歴史であり、ここから数々のファッションが生み出された証なのだ。

創業は祖父の代。日本橋の問屋から発注を受けて、風呂敷の捺染を行っていた。父の代になると風呂敷からファッションへと仕事が移り変わっていく。「みやしんの宮本さんと、お金にならない仕事を楽しそうにやっていました。父は経営学を専攻して銀行へも就職が決まっていたのに、染めとなるとアーティストのように自由で。面白そうな技術をなんでも拾ってきてしまうタイプでした」。いわゆる染工場といえば、何か得意な技術をもつ特化型のところが多いらしい。先代のおかげで「うちにはそれがない」と言いながら、絹を塩で縮めながら染める「塩縮」、「箔押し」、鉄粉などの特殊な材料からの染めなど、様々な加工を行う工場へと発展した。

「染めだけではなく、ここ八王子はいろんな技術を持った職人がたくさんいた地域でした」。博伸さんの原風景は、おじいちゃん職人たちが働く工場だ。その人にしか、その家にしか伝わらなかった技巧が次々と失われていく様も見てきた。ものづくりを続けることは難しい。しかし、ものづくりは楽しい。染めの色作りひとつも、機械が自動的に行っているのではない。そこには作り手がいて、誰かが生み出したものなのだ。自らのキャリアと他産地視察の中で、確固たる信念が育っていった。2018年にオープンした「つくるのいえ」は「日本全国のものづくりが出会い、つながることで新たな視点が生まれる」場所を目指して立ち上げた活動であり、拠点でもある。

奥田さん親子は、二人とも人に何を伝えるのかということに徹底してこだわってきた。博伸さんは「つくるのいえ」を2017年に立ち上げ、先代正美さんは2001年に「奥田塾」という活動を始めた。「学校で教わる染めというのは、歴史の授業が近現代に入ったところで終わってしまうようなもので、昔の技術で止まってしまっていたんです」。もともと部外秘情報が多かったという染色の世界で、先代の技術を残したいという想いと、染めを学びたいという学校の先生たちの願いが一つになって奥田塾が生まれた。例えば、美大の先生はデザインの先生であり技術者ではないし、作家は指定の色合わせをする必要がないからノウハウがない。注文に答えることのできる精度の高い染色技術、それは日本のものづくりの根底を支えるものだったのだ。若くして急逝した先代の後を、現在も博伸さんが引き継いでいる。

奥田染工場が戦前から受け継ぐものは、敷地でも建物でも設備でもない。人の心に染み込む色であり、この世界を染める色だ。白生地がたどる染めの世界のことを、同世代の職人、奥田博伸さんから学んでいこう。

かつて織物のモニュメントが立っていたという八王子駅前の賑わいは、ここが産地であるという実感を薄れさせた。いま生き残る機屋たちの仕事は、これまでにも見てきた「うちにしか出来ない」を徹底していた。そこに加えて都心のデザイナーが行き来できる距離という武器もある。では、丹後がもつ強みとは何なのだろうか。「東京から最も遠い」と揶揄される地理的条件は武器になるのだろうか。この旅も終わりに近づいている。答えは、どこにあるだろうか。

記事 原田美帆 / 写真 高岡徹、黒田光力

小池聖也

全体として仕事を趣味のように楽しんでされている印象を受けた。好きだからとことん追求して新たなものを生み出す力があるんだなと感じた。日々納期に追われながら仕事をしていると忘れがちな心の余裕みたいなものを思い出した。

高岡徹

様々な織物が作られていて、織物に関する多くの知識が無ければ対応出来ないような仕事ばかりでした。サンプルの仕事が多く、日本のファッションを支えている産地だと感じました。

羽賀信彦

既存のモノにとらわれることなく、時代にあったモノづくりにかける思い、新しい挑戦、発想など非常に勉強になりました。